離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。

離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |

|---|

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらへ

「協議離婚」と「養育費の取り決め」

協議離婚では、夫婦に未成年の子どもがあるときは、現行では子どもそれぞれについて父母の一方を親権者に定めなければなりません。

※令和6年の民法改正により、共同親権を選択できるようになることが決まっています。

協議離婚の届出において未成年の子どもについて親権者が指定されていないと、その届出は市区町村役所で受理されない仕組みになっています。

婚姻中は父母(夫婦)による「共同親権」ですが、離婚した後には父母のどちらか一方だけが親権者となる「単独親権」になります。

そして、親権者は、子どもの法定代理人となる身分に関する重要な事柄になり、戸籍にも表示されます。

しかし、養育費の取り決めに関しては、協議離婚の届出における要件にはなっていません。

民法では、協議離婚するときに子どもの面会交流や養育費について定めることになりました。

それでも、養育費の条件を定めていなくとも協議離婚の成立に支障とならないため、現実には養育費を決めずに離婚するケースが沢山あります。

このように養育費の条件を決めておくことは協議離婚の手続で要件になっていませんが、離婚後も父母には子どもを扶養する義務が法律で定められています。

この扶養義務は生活保持義務となり、親側に経済的な余裕のあるときの扶養では済まなく、親の生活と同等水準の生活を子どもにさせる高度な扶養義務です。

最後に残された一枚のパンを分け合っても、相手を扶養しなければならない義務となります。

父母は、離婚した後にも、未成熟子に対しての扶養義務を負っていますので、父母間で子どもの監護養育にかかる費用を分担することになります。

そして、離婚によって子どもを監護しなくなる親側から、子どもを監護する親側に支払われる分担金が「養育費」となります。

そのため、養育費は父母の間における費用分担に関する取り決めとなります。

本来は養育費の支払い義務のある親が養育費を支払わないという父母間の契約も、一応は有効になると考えられています。

ただし、子どもを監護養育する親側だけでは経済力が不足して子どもが生活に困窮するようになるときは、子ども本人から親側に対して扶養料の請求をすることができます。

この養育費を負担する義務は、子どもが経済的に自立することが可能になるまで継続します。

離婚相談でも「養育費はいつまで?」とのご質問をよく受けます。

一般には、20歳になる月までとか、高校、大学などを卒業して就職できるまでの間に養育費を負担することが父母の間で決められています。

養育費は、離婚のときに夫婦の間で定める離婚にかかる主要条件の一つになります。

離婚した後に子どもを監護養育することになる親にとって、養育費は、家計における安定した基礎収入の一部として大切になります。

そのため、協議離婚の届出までに、父母間による話し合いで養育費について条件を取り決めておくことが協議離婚の手続きとして重要になります。

子どもが成長して経済的に自立できるまでの生活、教育などの見通しを立てながら、必要になる養育費を夫婦で考えなければなりません。

しかし現実的には、離婚する際に養育費の取り決めをしているのは4割弱であり、離婚した後にも養育費が支払われ続けているのはわずか2割弱となっています。

養育費に関する問題として、

- 離婚の時点で養育費の取り決めがない

- 養育費の取り決めをしていても、継続して支払われない

ということがあります。

養育費の支払い方法

養育費の支払い条件は、協議離婚では基本としては夫婦の話し合いで決められます。

離婚時にすべて一括(養育費の支払い対象となる全期間分)して養育費が支払われる事例もありますが、そうした方法は一般的ではありません。

養育費は、毎月の定期的な支払いにするのが一般的な定め方となっており、家庭裁判所の実務においても養育費の支払い方法は毎月の定期払いが原則となっています。

現実には、途中で養育費が支払われなくなってしまうことが非常に多いため、双方の合意で決められるのであれば、一括払いで養育費を確保しておいた方が良いとの考え方があります。

離婚事件に実績の多い弁護士も、その著書において、養育費を含めた離婚に伴う金銭の支払いについては一括払いの条件を依頼人へ勧めていると書いています。

当事務所で取り扱ってきた離婚契約でも、一括払いの養育費支払いの事例は多くありませんが存在します。

なお、定額の月払いに加えてボーナス併用払い(ボーナス月に支払い額を加算する方法)を定める事例もあります。

養育費の負担者側には毎月の負担額を軽減できるというメリットがあり、養育費の受け取り側にも養育費の総額を増やすことができるというメリットがあります。

ただし、ボーナスは、勤務先の業績によって支給額が安定しないこともあることから、あまり安易にボーナスに養育費の金額を積み過ぎてしまうと、勤務先の業績が悪化したときなどに養育費の支払いに支障が生じる心配もあります。

一括払い

養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間に支払われ続けます。

離婚時に子どもが幼い場合であれば、二十年前後にわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。

子どもが成長するなかで将来に向けた日々の生活において必要になる養育費の性格から、理論上は養育費の支払い方は毎月の定期払いが基本とされています。

また、養育費は総額で大きな金額になるため、離婚時の一括払いは難しいことからも、現実的にも養育費の支払い方法は毎月の定期払が一般的になっています。

ただし、離婚時などにおける養育費の取り決めにおいて父母間で合意をすれば、一括払で養育費を支払うことも有効な契約として認められます。

審判例において、一括払で養育費を受け取っていた親が養育費を使い果たしたことでその後の養育費を請求したのですが却下された事例があります。

特段の事情変更がなかったことから、養育費の追加請求が認められませんでした。

その代わり、養育費の支払いに関する取り決めをした後で、子どもの養育事情が取決め時から大きく変わったという事情変更が認められる場合は、すでに一括して支払っているときでも追加の養育費が認められる可能性があります。

子どもが成人するまでの監護養育が長期間に及ぶときは、一括払いで受けとった養育費を適正に管理していくことが難しい面もあるかもしれません。

実際には、養育費の受取り側が一括払を希望しても、支払義務者の側で一括払いできるまでに資力のあるケースは少ないと言えます。

ただし、養育費の支払い期間が長くなるほど途中から養育費が支払われなくなるリスクも大きくなることから、夫婦の協議で決めることができるならば、一括払いで養育費を早く確保しておいた方が有利であるとの考え方もあります。

母子世帯における養育費の継続的な支払い率が20%未満となっている現実を考えてみると、養育費の一括払いは親権者側にとってみると魅力的な条件であるように思えます。

また、養育費の代物弁済として、夫婦の共有財産である住宅を親権者となる親へ譲渡することも、方法として行なわれることがあります。

この方法では養育費を金銭で受け取れることになりませんので、親権者となる親側の収入、保有資産などで子どもの監護費用を賄うことになります。

一般的な事例であるとは言えませんが、養育費の一括払いと同様に住宅の譲渡による代物弁済も認められます。

このように各夫婦の経済事情によって養育費の支払い契約は変わってきます。

父母の間における費用の負担方法にかかる取り決めとなりますので、基本的には自由に定めることが認められるものと考えられます。

離婚した後には、父母間における連絡を必要最小限(できれば無いのが望ましい)にしたい、という夫婦のニーズは少なくありません。

ところが、毎月の支払いがあると、離婚後にも父母間で連絡が必要になることも起きます。

このようなとき、養育費の一括払いは上記のニーズを満たす方法であり、当事者間での合意によって定めることもあるのです。

毎月の定期支払であると、途中で支払いが滞ったり、まったく支払われなくなってしまうことも起こるため、養育費の一括払いは受取側にとって良い条件になります。

課税に関する注意

養育費などの親族間の扶養にかかる費用については、必要となる相当範囲内の金額であれば、原則として贈与税などの課税を受けることになりません。

しかし、一括払いによる支払いであると、毎月の必要となる範囲を超える額となることから、贈与税の課税対象になる可能性があると言われています。

実務上での扱いについては不明ですが、こうした課税についても注意が必要になります。

養育費の算定表|月額の相場はいくら?

養育費の月額をいくらにするかということは法律で定められるものではなく、父母それぞれの経済収入、離婚後の生活を踏まえて、父母の話し合いで養育費を決めることになります。

協議離婚する予定のある方から「養育費の相場は?」とのご質問をよくいただきます。

養育費の相場という訳ではありませんが、だいたい月額2万円〜10万円(子ども一人あたり)の範囲位で養育費が決められていることが多く見られます。

家庭裁判所の実務において養育費を決めるときに参考にされる資料として、東京と大阪の裁判官などでつくった平成15年の養育費算定表(東京・大阪養育費等研究会)〔※令和元年12月23日に更新版が公表されました〕があります。

この養育費の算定表は、裁判所のホームページにも掲載されていることから、一般にも広く利用されており、家庭裁判所を利用しないで協議離婚する夫婦にも、養育費を決めるときの参考データとして利用されています。

算定表の養育費額は家庭裁判所で使われる目安であり、父母間の協議で決める場合に必ずしも算定表の範囲で養育費を決めなければならないわけではありません。

実際には、父母の間における協議で婚姻期間における生活水準などを踏まえ、算定表より高い水準で養育費を決めることも多く見られます。

裁判所「養育費婚姻費用算定表(更新版)」

協議離婚のメリット

養育費の相場となる目安を知るうえで利用される「算定表」は、家庭裁判所の調停や審判などで養育費を算定する際に利用されています。

実際に家庭裁判所を利用する夫婦は少なく、ほとんどが協議離婚を選択しています。

そして、協議離婚では基本的に家庭裁判所を利用しないため、養育費を協議する際に夫婦が算定表に拘束されることはありません。

協議離婚では離婚にかかる条件を夫婦の間で自由に決めることができますので、婚姻生活の水準も踏まえ養育費を決める夫婦も多くあります。

もし、夫婦の間で養育費の条件を決められなければ、家庭裁判所を利用することになりますので、そのときは結果的に算定表がベースとなることが考えられます。

そのため、円満な協議離婚の成立を目指す夫婦は、算定表よりも高い水準で養育費を決めていることを多く見ます。

契約書(公正証書)養育費について定めておく

協議離婚のときに夫婦の協議において約束した養育費の支払いについて、その履行の安全性を高める方法として、公正証書による契約が有効であるとされています。

公正証書には約束した金銭の支払いに遅滞が生じたとき、裁判を経ずとも債務者に対し強制執行できる執行認諾文言を記載できるからです。

強制執行は、支払い義務者の預貯金、給与債権などを裁判所を通じて差し押さえることです。

通常は裁判所の判決を得なければ、強制執行を行なうことはできません。

ところが、公正証書は、その作成に際して一定の要件を満たしておくと執行証書となるため、支払いの遅滞が生じたとき、裁判をしなくとも強制執行の手続きをとることができます。

このように、公正証書には強力な執行力を備えることができるため、金銭の支払い契約を結ぶときに公正証書は利用されています。

ただし、公正証書で契約をしておけば万全になる訳ではありません。

たとえは、養育費を支払う側が失業又は病気になって収入を失くしたり、所在不明になることで養育費の支払いに支障が生じる状況になった場合は、支払い義務者側に強制執行する対象の資産、収入がなければ、強制執行で養育費を回収することはできません。

養育費を放棄する約束

離婚協議における養育費は、夫婦間で自由に取り決めることができます。

養育費は、離婚後に父母間の協議で取り決めることもできますし、いったん取り決めた養育費の支払条件を変更することも可能です。

夫婦間で特段の争いがなければ、家庭裁判所は関与しませんので、自由に取り決めが行われます(又は、養育費の取り決め自体がされないこともあります)。

このようなことから、「養育費の支払いをしない」との合意も夫婦間で行わることがあり、このような合意も法律上で有効と考えられています。

離婚相談室においても、そうした合意をされるご夫婦がこれまでに複数件ありましたが、比較的に若い夫婦で子どもが幼いケースで見られます。

では、協議離婚のとき、夫婦双方が養育費は支払わない(請求しない)と約束したとします。

そうしたとき、離婚後になってから、子どもを監護養育する親が病気などを理由に仕事ができなくなってしまい経済生活が困窮して子の養育費が必要になった場合は、あらためて養育費の請求はできるのでしょうか?

このようなときは、養育費を請求できる可能性があります。

もちろん、養育費を離婚後に請求された側は「離婚するときにした約束と違う」と言って養育費の支払いを拒否することもあります。

このときは、養育費を請求する側は、家庭裁判所に養育費請求の調停、審判を申し立てます。

たとえ、離婚時においては養育費を支払わないとの夫婦間合意があっても、離婚後に、監護者側に病気、失業などの止むを得ない「事情の変更」があった場合は、その監護養育する子が十分に生活できない状態に置くことは許されませんので、養育費の請求が認められることが考えられます。夫婦が離婚しても、実親には、未成熟子を扶養する義務が残るためです。

協議離婚は、夫婦間での話し合いと役所への協議離婚の届出だけで成立します。

そのとき夫婦に子どもがあっても、夫婦仲が悪化している状態であると、早く離婚することを優先して養育費を支払わない合意を夫婦の間で交わすことがあります。

しかし、離婚した後になって、離婚時の状況から大きく変化のあったときは、本来的に親には未成熟子を扶養する法律上の義務(生活保持義務)がありますので、親に支払い能力があれば養育費を負担することになる可能性があります。

また、父母間における養育費のほかに、子ども本人から親に対し扶養義務に基づく扶養料の請求をすることが認められています。

この場合は、子どもの親権者である親が代理して請求することになります。

養育費はいつまで払う?|協議離婚で決めておく終了時期

一般には「成人(18歳)」までとの考え方がありますが、家庭裁判所の実務においては養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。

ただし、子どもが20歳を過ぎても大学などに在学していることで経済的に自立しておらず、養育費が必要になることもあります。

大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳になった後の3月までと父母間で決めておくことができます。

また、子どもが高校を卒業したら働く見込みであるときは、養育費の期限を「子が満18歳に達した後の3月まで」と定めておくことも認められます。

家庭裁判所の調停においても、養育費を負担する親の収入や学歴などから、養育費の支払い終期を大学卒業までにすることを認められることもあります。

最近では高学歴化が進んでいますので、子どもの教育に要する費用も高額になっています。

子どもが将来に希望する仕事に就けることを考えれば、教育費用を養育費において十分に確保してあげることが役立ちます。

ただし、子どもの大学などへの進学については、父母それぞれで考え方の違いもあります。

また、離婚時においては将来における細かい条件までを決められないこともあります。

そのようなときは、離婚時には合意できる範囲で契約に定め、その他については子どもの進学時期に合わせて父母間で再協議して決める約束をすることもあります。

将来になって父母が再協議するという約束は、絵に描いた理想のようにも見えますが、公正役場で使用する公正証書のひな型もそうした型があります。

ただし、離婚した後の将来において父母の間で改めて学費の分担を再協議して決めることは、それほど容易ではないことが想像できます。

「公正証書で約束していた離婚後の父母間協議では負担額が決まらなくて困っている」というご相談をお伺いすることも珍しくありません。

そうしたことから、離婚時に決められる範囲までは養育費の支払い契約の条件として定めておくことも意義があります。

大学等の学費

養育費が足りないときは?再婚して減額したいときは?

離婚するときに養育費を決めておいても、子どもの成長に伴い約束していた養育費では足りなくなったり、養育費の支払いを高校の卒業までと予定していたところ、子どもが大学へ進学することも起こります。

こうした事態になると、子どもを監護する側は養育費の増額、支払い終期の延長が必要になります。

反対に、養育費を支払う側が、離婚後に失業をしたり大きな病気をすることで収入が減少することになったり、再婚して子どもが生まれたことで、養育費の継続した支払いが困難になることも起こります。

養育費の条件を取り決めたときに予測できないことがその後に起きたときは、父母間の協議等によって養育費を変更することがあります。

養育費の不足する原因が子どもの監護費用の父母間における負担が不公平な状態になっていることであれば、公平な状態となるように養育費の条件を是正します。

また、収入が大きく減少したときにも、養育費の負担が不公平な状態になることが起きます。

養育費の権利者が再婚をしたときは、再婚時に子どもと配偶者の間で養子縁組がされると、別居する実親より養親側の扶養義務が順位として優先されることになります。

理論上では実親にも扶養義務は残りますが、再婚による養育費の減免が考えられます。

養育費の義務者が再婚をしたときは、扶養すべき家族が増えることで養育費に当てられる額を減らさなければならないこともあります。

こうしたときは、父母の間で養育費の変更を協議して解決を図ります。

もし、父母の間で解決を図ることができないときは、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることができます。

家庭裁判所の養育費請求調停

「事情の変更」による見直し

養育費を支払う義務者の側に「事情の変更」があるときには、養育費が減額されることもあります。

具体的には次のようなことが想定されます。

- 義務者側が再婚したことによって、その扶養する対象者数が増えた。

- 義務者側が失業したことで、養育費を支払うことができなくなった。

- 義務者側が病気になって働けなくなり、養育費の負担をすることができなくなった。

- 権利者側が再婚して、再婚相手と子どもの間に養子縁組がされた。

審判例として、離婚後に双方が再婚して養育費の対象となる子どもが再婚相手の養子になったことから、公正証書で定めた養育費の減額と支払期間の短縮が認められたものがあります。

再婚の事実によって直ちに養育費の負担義務が消滅するわけでありませんが、事情の変更が考慮されて、養育費が減額又は免除されることもあります。

再婚したとき

離婚後に父母の一方が再婚することもあります。

親権者として子どもを監護養育している親が再婚すると、一般的に経済的には良い状態へ向かいます。

このときに、養育費を負担する実親としては養育費の減額を認めて欲しいと考えます。

再婚したときには、養育費の対象となる子どもが再婚相手と養子縁組することがあります。

非親権者である実親よりも養親の方が子どもを扶養する義務の順位が高いと考えられるため、養親の扶養により子どもの監護が十分にできれば、養育費の減免(見直し)が認められる可能性が高くなります。

養子縁組によって子どもの経済環境が良くなり、新しい家庭において問題なく生活できれば、申し分ないことです。

非監護親が再婚したときは、夫婦の間に子が生まれたり、連れ子と養子縁組をすることで、配偶者のほかにも扶養すべき対象が増えることがあります。

このようなときには、養育費の減額が認められることが考えられます。

養育費の継続的な支払いのために

離婚のときに養育費の支払いを父母で取り決めても、それにより養育費の支払いが現実に保証されることになりません。

それは、協議離婚に限らず、家庭裁判所が関与する調停、審判、裁判による各離婚でも同じです。

家庭裁判所が関与する調停又は審判で定めたときは、養育費の支払いが滞ったときに、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対し督促してくれる手続き(履行勧告、履行命令)があります。

また、公正証書又は家庭裁判所で養育費の支払いを定めたときは、養育費の支払いが滞納したときは、義務者に対して給与、預金などを差し押さえる強制執行をすることができます。

しかし、このような制度があっても、必ずしも養育費が支払われ続けない現実があります。

どうして現実には養育費の支払いが続かないことになるのでしょうか?

それぞれの事情によって養育費が支払い続けられない理由は違うのですが、各調査などによって、その理由の一つとして面会交流との関係があると言われます。

面会交流は、子どもを監護しない側の親が離婚後に子どもと会って交流していくことで子どもの精神面での成長をたすけることを目的として行われます。

面会交流は子どもの福祉を優先して実施されるものですが、子どもの福祉に反しない限り基本的に非監護親に認められると考えられています。

ところが、父母間では、養育費の支払いと面会交流の実施が権利義務の関係になります。

このような関係が成り立つことで、養育費と面会交流が、実際には交換条件のように扱われる面があります。

面会交流を行なわない親からは、養育費を支払う必要がないと考えてしまうことがあります。

面会交流

協議離婚であっても、離婚の事情などにより父母間に感情的な軋轢が大きく生じてしまうと、面会交流の円滑な実施が難しいことにもなります。

また、父母の両親が面会交流に関与することで、状況が複雑になることもあります。

こうして面会交流の実施ができなくなると、非監護親としては、養育費を支払うだけでは不公平であり納得できないとの気持ちになります。

そして、やがて養育費を支払う意欲を失くしてしまい、養育費が支払われなくなります。

このようなことから、面会交流を継続して実施するように努めないと、養育費の継続的な支払いにも事実上で支障が生じることになってしまいます。

養育費と面会交流は別であるという法律上の理屈とは関係なく、現実には養育費と面会交流は密接に関係するところとなっています。

養育費の支払いを継続させていくために、面会交流の実施について配慮していくことが現実的な対応として考えられます。

しかし、面会交流は、養育費と同様に離婚のときに取り決められていないケースが多くあり、実際に面会交流が実施されている割合も3割前後となっています。

離婚するときの事情によって、夫婦間での離婚条件に関する話し合いが十分には行われていない背景があるものと思われます。

養育費は子どもの監護養育費に必要なものですから、父母間だけでの話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停又は審判を利用することも考えなければなりません。

そして、養育費や面会交流を考えるときには、婚姻期間における夫婦関係にとらわれないで、父母と子どもの三者間における関係を離婚後に構築することが求められます。

公正証書の作成

養育費は、子どもの生活、教育、医療にかかる費用を父母の間で分担するものです。子どもが成人するまでに長い期間があるときは、離婚時に将来までを見通すことはできません。

そのため「事情の変更」があれば、契約後にも養育費の見直しが行われる余地があります。

ただし、養育費の契約時に公正証書を利用することは有効なことです。

公正証書の作成に際しては、養育費や公正証書の基本的な仕組みについてある程度は理解しておくことが大切になります。

「公正証書」という言葉だけが独り歩きしてしまい、公正証書と養育費の仕組みを理解しないままに養育費の支払い契約を公正証書に作成している方もあるように感じています。

双方に重要となる公正証書の契約をするときには、契約条件を慎重に検討したうえで必要となる事項について明確に定めておかなければなりません。

離婚を急ぐことを理由に、双方で十分に話し合う時間も持たずに安易に公正証書を作成することは、将来になって問題が起こったときに上手く対応できないことも心配されます。

「(公正証書を作成した直後に)やっぱり守れないことなので変更したいが、そうしたことはできるか?」「明日に公正証書を作成する予定になっているので、契約の内容について急いでチェックして欲しい」とのご相談をされてくる方もあります。

慎重に対応される方にとっては嘘のような話しですが、ほんとうに現実にあることなのです。

離婚は人生における大事な選択であり、その条件を定める公正証書契約も同じく大事なものとなります。慎重に考えたうえで対応することが大切です。

離婚までの子どもの費用

離婚後における子どもの監護養育の費用については、監護親から非監護親へ養育費として請求できます。

離婚前に夫婦が別居している期間は、子どもを監護養育する側は、子どもの生活費を含めた夫婦の生活費の分担金となる「婚姻費用」として相手に請求することができます。

これは、法律上で婚姻している夫婦である限り、婚姻生活に必要となる費用、たとえば衣食住・医療、子どもの監護養育について、夫婦は、それぞれの収入、資産に応じて原則として分担する義務があるためです。

夫婦の間には、同一水準の生活を保持する生活保持義務があります。

これは、余裕のある範囲で扶養すべき生活扶助義務とは異なります。

まずは、夫婦での話し合いによって婚姻費用の分担額などを決めることになります。

もし、夫婦の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることで婚姻費用を定めることになります。

婚姻が破たんしているとき

夫婦の婚姻費用の分担義務は、別居している期間中にも原則として消滅しません。

たとえ、離婚への話し合いが進んでいる間であっても離婚が成立するまでは婚姻費用を分担します。

ただし、すでに婚姻が完全に破たんしてしまっているような状態にあれば、婚姻費用の分担義務が軽減されることもあるとされます。

また、別居になる原因(不貞などの不法行為)をつくった側からの婚姻費用の請求については制限されることがあります。

これは、自らで婚姻を破たんさせる行為をしておきながら、その一方で婚姻継続を前提とする権利である婚姻費用の請求を相手方へ行なうことは信義則上で認められないと考えられます。

ただし、この場合でも、子どもを監護養育しているときは、子どもの費用負担については請求が認められます。

分担を開始する時期は?

婚姻費用の分担額は、いつの分から相手方に請求できるのでしょうか?

家庭裁判所の実務では、婚姻費用を請求できる側から相手側に対して婚姻費用請求の調停の申し立てが行なわれた時からとしています。

このような「婚姻費用を請求した時点から」という考え方のほかにも、婚姻費用が必要になったときからとの考え方もあります。

また、夫婦が仲良く生活していた期間の婚姻費用は、後になってから請求できないという考え方があります。

婚姻費用の分担について、夫婦で話しがつけば良いのですが、話し合いが上手くいかないときは、家庭裁判所の調停又は審判によって婚姻費用を決めていくことになります。

婚姻費用の請求は、必要になったときに早めに相手方に請求する必要があると言えます。

養育費の約束には公正証書が利用されてます

養育費を支払う約束は、公正証書により契約することが法律専門家からは勧められています。

とくに養育費を受け取る側としては、養育費の支払いが遅滞したときに強制執行の対象になる公正証書を作成しておくことで安心感が増すことになります。

また、養育費の支払いをする側にとっても、支払う額を明確にできるメリットがあります。

なぜ、養育費の約束は公正証書にしておくの?

協議離婚における夫婦間での養育費支払いの約束を公正証書として契約することは、法律で定められている義務ではありません。

そのため、夫婦で公正証書による契約をするためには双方の合意のあることが前提になります。

公正証書の仕組みがある程度でも分かっている方は、養育費について公正証書として契約することを相手方へ強く希望します。

それは、公正証書には、金銭の支払い約束をしたときに強制執行のできる機能を備えさせることができるためです。このような公正証書を「執行証書」といいます。

一般の契約書でも勿論有効になりますが、仮に支払い約束が守られなかった場合は、裁判所に訴訟を起こして判決を得なければ財産の差し押さえを行なうことは許されていません。

ところが、一定の要件を満たして執行証書となる公正証書で契約しておくと、裁判をしなくとも強制執行ができます。ここが、費用面、スピード面で、公正証書の強いところです。

つまり、実際に約束が守られなかったときにも執行証書として強い力を発揮できるのですが、そのような強力な公正証書という契約書を作成しておくことにより、強制執行という事態にならないように、支払い約束が守られる安全性が高くなるのです。

ただし、何事にも絶対ということはなく、養育費を支払う側の支払い能力が無くなってしまえば養育費の支払いは止まります。

たとえば、養育費の負担者が失業してしまえば、代わりに誰かが立て替えてあなたへ養育費を支払ってくれることにはなりません。

万一に行なう強制執行も、本人からの申立てがなければ裁判所は手続きをしてくれませんし、相手方(債務者)に財産、収入がなければ、差し押さえできません。

しかしながら、公正証書契約により金銭支払い契約の安全性が高くなることは間違いないことであり、養育費のように支払い期間が長く、支払金額の総額も高額となる離婚契約について、公正証書で契約をしておくことは有効な方法となります。

ただし、注意しておいていただきたいことがあります。

公正証書は証明力のある、執行力を備えた強力な契約書となりますので、とにかく公正証書で契約すれば安心であるという考え方は正しくありません。

もし、公正証書で不利な契約を結んでしまうと、相手側の同意を得られない限り、離婚した後に事情の変更が認められる場合以外、契約した内容を変更することはできなくなります。

この点には十分に注意が必要になり、不利な条件での契約であると、むしろ契約を結ばないでいた方が良いこともあります。

もし養育費が支払われなくて困ったときでも、家庭裁判所に対して養育費の調停又は審判の申立てをすればよいのです。

そのため、公正証書契約とする養育費ほかの各条件についてしっかり理解しておくこと、公正証書の仕組み知っておくことが、公正証書で契約をする際の前提となります。

不安があるときは専門家と離婚契約の条件について確認や相談をしたうえで、具体的な条件を公正証書で定めておくことが大切になります。

よく理解できていないままに公正証書による契約を結んでしまい、離婚後になってから後悔している方からのご相談を受けることもあります。

誰でも同じ公正証書になるの?

公正証書契約は、だれが作成しても同じ内容となって完成するものではありません。

たとえば、これから公正証書を作成するとき、どのように契約案を作成するかによって、できあがる公正証書は異なります。

公正証書の作成を担当する公証人によっても、公正証書の記載ぶりが変わってきます。

インターネット上で検索しますと、公証役場での公正証書契約のひな型が掲載されています。

それでは、その「ひな型」通りに公正証書を作成すれば、安心なのでしょうか?

公正証書は、ひな型のとおりに作成もできれば、個別に各条件を設定することもできます。

どのように条件を設定するかによって法律効果に違いが生じてきます。

公正証書の作成に際して、だいたいを決めておけば十分であるという方もあれば、自分の望む条件に法律効果を持たせる公正証書を作成したいという方もあります。

また、公正証書契約を作成するうえでの注意点として、公正証書へ記載する方法によって法律効力に違いが生じることから、基本的な記載ルールを知っておくことが必要です。

同じ意味を記載したつもりでも、記載する方法で法律効果が違ってくることもあります。

「養育費を安全に受け取りたい」あなたへ

安心できる公正証書で養育費を約束できます

専門家による「長期サポート保証」で公正証書を作成

代表:塚田章

特定行政書士

日本カウンセリング学会正会員

『できるだけ将来も安心できる離婚条件で、しっかりと公正証書契約を結びたい』と誰もが願っています。

でも現実には、目の前にある離婚への慌ただしい時間のなか、とにかく急いで公正証書契約を済ませて離婚したい、と考えられてしまうことがあります。

作成に支出する費用も抑制したい気持ちが働きます。離婚後の生活でも、お金は大切なものです。

でも、公正証書離婚の機会は一回しかありません。

その大切なとき、どこまで全力で大事に取り組むことができるのか、そのことが離婚後の新しい生活への安心感に影響してくることになります。

ご心配がありながらも忙しいあなたへ、安心して公正証書離婚していただけるように、丁寧にきめ細かく、あなたの協議離婚をサポートさせていただきます。

離婚後に「ああしておけば良かった」とならないように

余裕の「長期サポート保証」が安心の理由

- 3か月間(フルサポートプラン)の安心サポート保証

- サポート期間は、何回でもメール・電話・面談で相談できます

- 契約原案の修正は、夫婦間の協議に応じて、何回でもできます

- 土日も含めた安心のサポート対応

- 離婚契約に実績ある専門行政書士が対応します

安全な養育費契約を、専門家がバックアップ

『養育費のある公正証書離婚』サポート

船橋離婚相談室では、養育費のある公正証書契約の作成サポートに携わってきています。

できあがる公正証書の質は、公証役場へ作成を依頼するまでの事前準備で決まります。

養育費のほかにも、財産分与、住宅ローン、借金の清算、誓約事項など、離婚条件について、ご依頼者の方からのヒヤリングに基づいて、調査、整理したうえで、丁寧につくり上げます。

協議離婚専門の行政書士が、日頃からの離婚相談(平25.148件)に基づく情報、離婚公正証書・協議書の作成実績を踏まえて、ご依頼者のご希望にかなった公正証書を作成いたします。

全国対応サービスになりますので、公正証書の作成についてお考えであれば、お電話又はメールでお問い合わせください。

公正証書離婚のサポートとして、各プランをご用意しております。

養育費ほかの条件を整理した契約案作成を中心とした原案作成プランと、公証役場との調整まですべて含むフルサポートプランとに大きく分けられます。

公正証書の原案作成プラン『安心サポート1か月プラス』は、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するサポートになります。

公正証書の作成工程で何よりも重要な部分になりますので、この工程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいとのことで、ご利用いただいております。

原案作成プランでは、公証役場への公正証書作成申し込み、必要な調整などはご利用者様に行なっていただきますが、公証役場の手続きでお分かりにならないことは、公正証書の完成までいつでもご相談いただくことができます。

公正証書作成フルサポートプラン『安心サポート3か月プラス』は、契約原案の作成から始まり、公証役場への申し込み、調整までを専門行政書士があなたに代わって行います。

ご夫婦には、最終の公正証書作成日に一回だけ、公証役場へ出向いていただきます。

最後まで任せることで高い安心感が得られますので、当プランをご利用いただく方が最も多くなっています。

いずれのプランでありましても、ご利用者様の大切な養育費に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。

また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、ご参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。

安心サポート保証のご利用料金

公正証書契約の原案作成プラン 『安心サポート1か月プラス』 *1か月間の作成保証サポート付 |

3万4000円(税込み) |

|---|

公正証書作成フルサポートプラン 『安心サポート3か月プラス』 *3か月間の作成保証サポート付 |

5万7000円(税込み)

|

|---|

※上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料(実費)が必要になります。

「安心サポート」の理由

- 契約原案の作成は、契約期間中において何回でも修正対応いたします。実際に契約書の形にしていく過程で、双方の思い違い、漏れている条件などが分かります。修正部分を反映させた契約書の形にして、その都度、ご確認いただくことができます。

- 法律上の仕組み、考え方、条件の決め方について、契約期間中であれば何回でもご質問いただいて、ご確認いただけます。このことにより、分からないで不安なままに契約してしまうことを回避することができます。

- 契約案の作成過程において、多くの離婚公正証書の作成に携わってきている専門家の目によるチェック、公正証書に定めておいた方が良い条件についてアドバイスを受けることができます。

- 離婚契約における条件が変更・複雑になったり、項目数が多くなったりすることがあっても、ご契約の途中から、割増し、追加の料金が一切発生しません。

離婚公正証書を作成されるあなたへ

離婚公正証書は、養育費や財産分与などに関しての重要な契約書となります。

支払い総額も、養育費だけで数百万~1千万円を超える金額になることが良くあります。

養育費ほかの離婚条件について、どのように決めて、どのように契約に定めるか、ということが公正証書の作成における重要な前提となりますが、契約方法、すなわち公正証書に記載する方法によっても、公正証書(執行証書)としての効力が違ってきます。

人生に関しての大切な契約を公正証書により結ぶことになりますので、ご心配な点については専門家のサポートを受けられて、後悔のないように契約書を作成されることをお勧めします。

ご心配事につきましては、ご相談に対応させていただいたうえで、ご希望の内容とする公正証書の作成に向けて丁寧にサポートさせていただきます。

公正証書にしないとき

離婚協議書の作成サポート

〔ご利用料金〕34,000円

〔目的〕養育費(一括払い)ほか、財産分与などの約束を、離婚協議書に仕上げます

- 離婚時における約束を、離婚協議書として作成します。

- お若いご夫婦で、離婚後の金銭支払いがなく、離婚時に金銭面の清算がすべて終わる場合に向いています。

- 離婚後にお互いに金銭請求をしないことを確認したいとき、離婚協議書の作成をお勧めします。

プランの内容・条件

- 養育費ほか、離婚条件の契約方法などについて、何回でも、ご相談いただけます。

- ご相談の結果を、離婚協議書に作成致します。なお、契約期間中であれば、何回でも、修正対応いたします。

- できあがった離婚協議書は、郵送にてお送りさせていただきます。

- ご利用料金のお支払は、銀行振込又はクレジットカード決済から、お選びいただけます。

船橋離婚相談室3つの特徴

協議離婚専門の信頼感

協議離婚など家事専門に特化した行政書士事務所です。

年間148件の離婚相談(平25)に対応しています。

協議離婚専門の事務所として、離婚公正証書、離婚協議書の作成について、安心して、ご相談、ご依頼いただけます。

なお、デリケートなお話をお伺いすることもあるため、上級心理カウンセラー資格も取得しております。(日本カウンセリング学会正会員)

明瞭でシンプルな料金

安心してご利用いただけますよう料金は明瞭・シンプルに表示しております。

基本的に定額パッケージ料金(離婚相談料も含む)としています。

「〇〇円~」との表示は一切行なっていません。割増料金などもありません。

いつでも相談、迅速対応

離婚が決まれば、その後の手続きが早いスピードで進むこともあります。

土日も営業することにより、ご利用者の方へスムーズに対応させていただいております。

お仕事で忙しい方は、土日をご利用いただくこともできます。

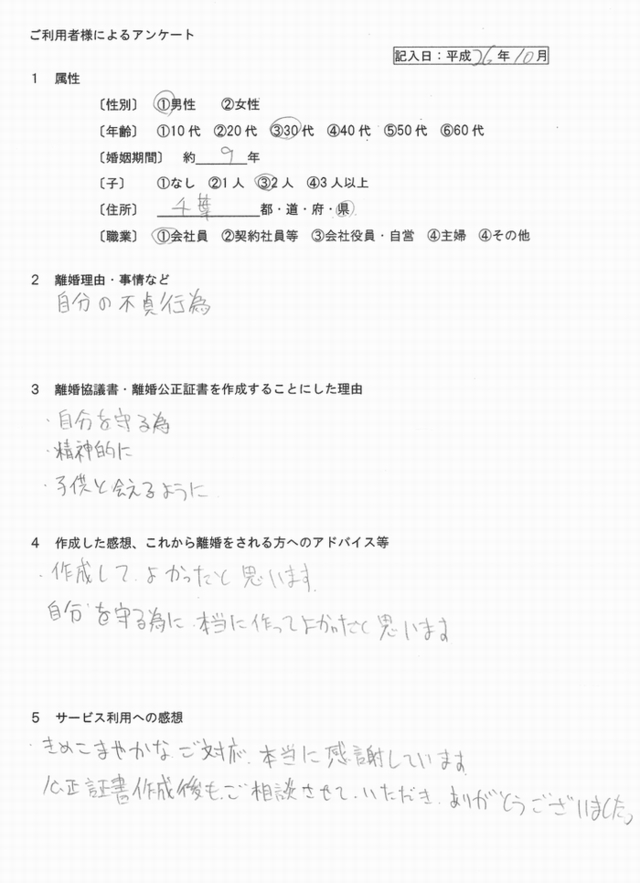

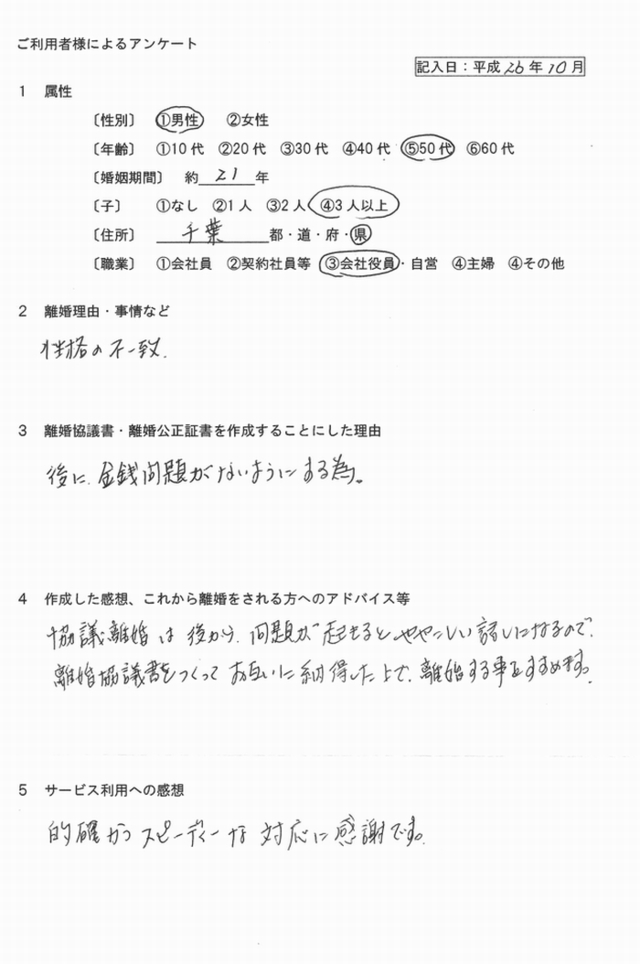

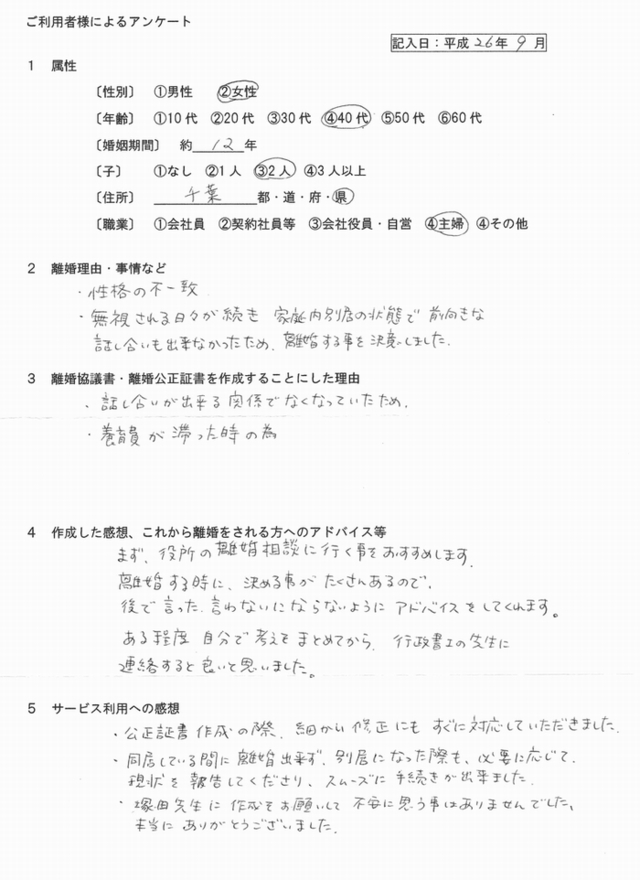

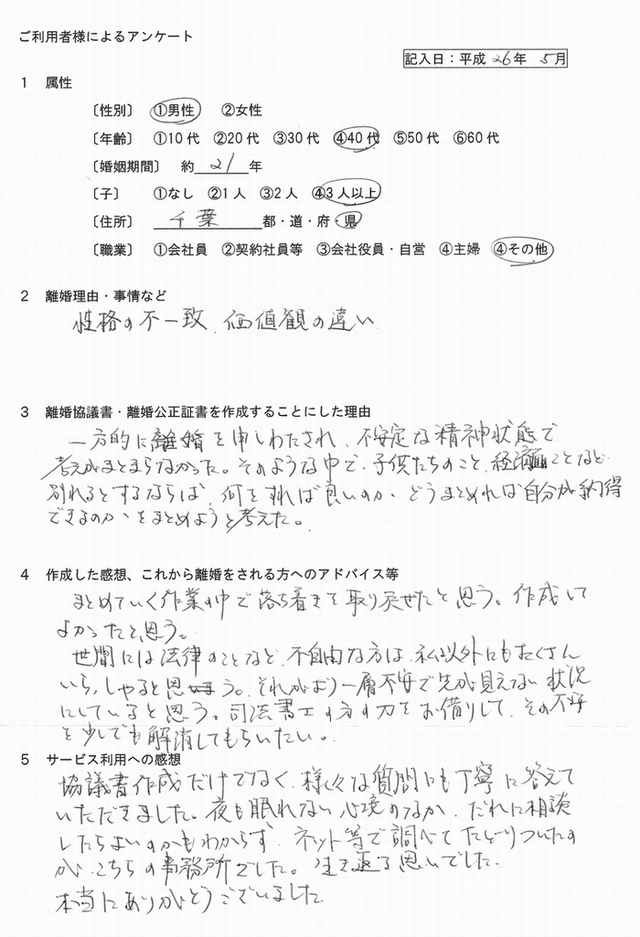

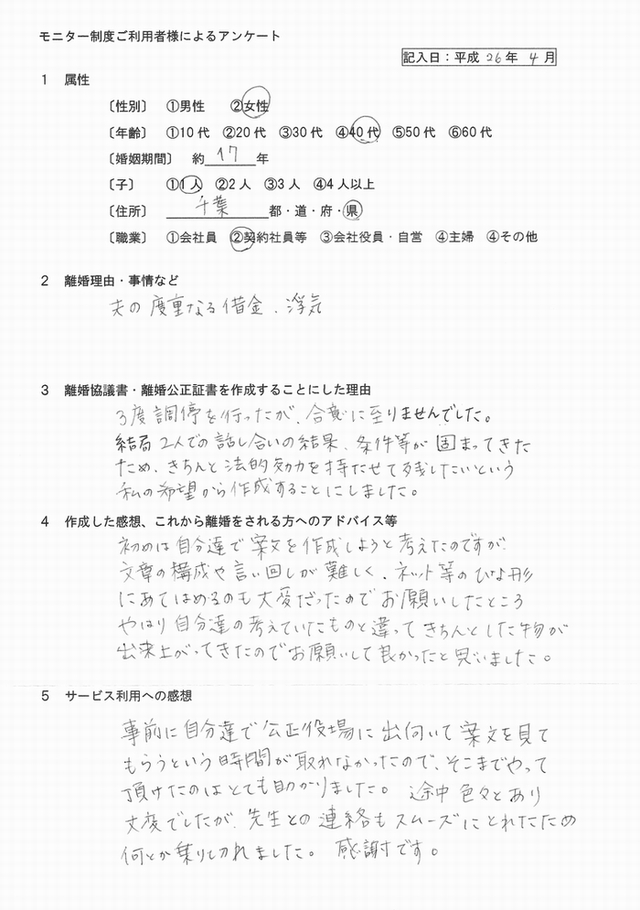

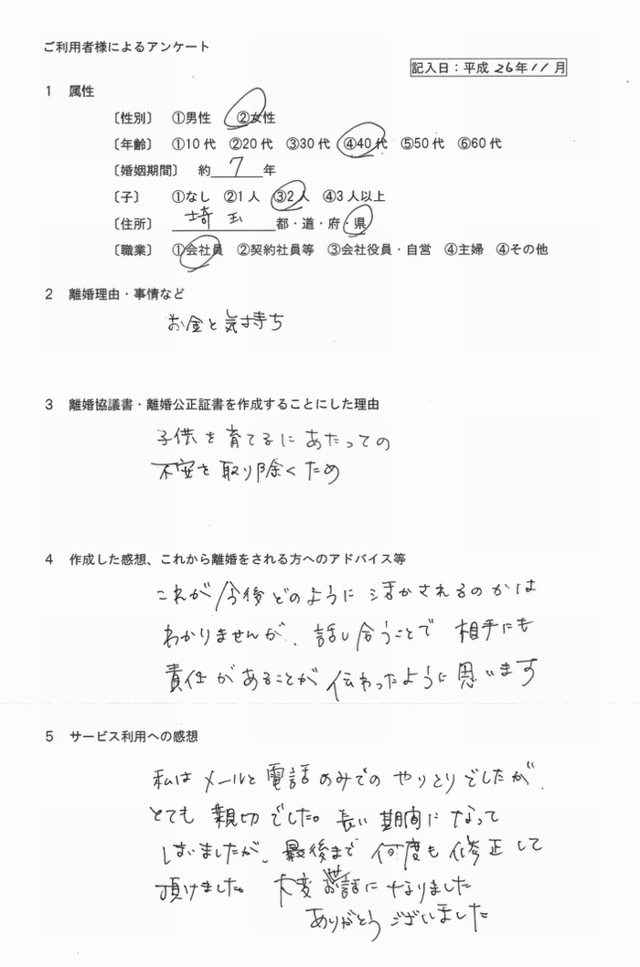

ご利用者様の声(アンケート175名様)

養育費について公正証書、離婚協議書を作成された、ご利用者さまの感想などのご紹介です。

養育費も、月額を定める以外に、高校、大学への進学にかかる特別費用についても公正証書で定めておくことがあります。

将来に対しての明確なイメージをお持ちの方であると、かなり詳細部まで夫婦間で条件を決めておき、その約束を公正証書に記載しています。

それぞれのご夫婦ごとに、でき上がる公正証書契約はまったく異なります。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。はじめは自分たちで案文を作成しようと考えたのですが、文章の構成や言い回しが難しく、ネットのひな形にあてはめるのも大変でした。

女性、40代、子2人

大きな不安から

離婚後の財産分与等の妻への支払いを約束通りに続けるか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため公正証書を作成することにしました。離婚届を提出するまえに各々の条件を十分に話し合い、それを文章に起こすことで、すすめます。

男性、30代、子2人

子の将来のために

2人の子の親権・監護権、養育費、財産分与(住宅の所有権)など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。公証役場で公証人を前に離婚後の取り決めをするだけでも、心が引き締まり、また、心の踏ん切りにもなりました。

【離婚公正証書を作成された方々の感想など】

やり直しができない大切な公正証書契約だから

安全な養育費契約は、専門家によるサポートで

養育費の仕組み、契約方法などの説明からはじまり、あなたの養育費に関して現実に心配となることへの対応策を、一緒に考えていきます。

公正証書の契約案を作成し、夫婦間で協議を進める過程で、契約案の修正・調整をします。

そのうえで、最終的な養育費に関する夫婦間の合意事項を、安全な契約として公正証書にするところまで、親切、丁寧にサポートさせていただきます。

これまでのご利用者様におかれましても、納得できる公正証書契約を作成されています。

あなたも、大事な養育費の契約については、実績ある専門家のサポートにより安全な公正証書契約をしっかりと作成されておくことを、将来のためにお勧めいたします。

「養育費の公正証書での約束は、父母の子への愛情と考えます。」

日本行政書士会連合会所属行政書士

日本カウンセリング学会正会員

JADP認定上級心理カウンセラー

愛しい子のための養育費の約束は公正証書へ

たとえ夫婦の関係は離婚によって解消しても、父母の関係は将来に向けて残ります。子にとっての親であることは、一生涯に渡り続きます。

子の成長には養育費が必要です。お二人で決めた養育費の約束は公正証書にすることが最善と考えます。

養育費が支払われることで、子の精神面の成長にも良い影響を与えられると信じます。たとえ別居していても、養育費を通じて親からの愛情が続いていると、いずれ子も理解できるはずです。

船橋離婚相談室にも、親としての責任をもって養育費を払いたいと、子と別居する父親側から公正証書作成のご依頼をいただくこともあります。

いずれの理由であっても、子の養育費のために公正証書を作成される父母は立派であると思います。

そのような養育費のための公正証書ですので、わたくしを信頼して作成を依頼いただける方には全力をもって対応し、ご希望にかなうかたちでの公正証書の作成に取り組みます。

できあがりの公正証書はたとえシンプルな形になったとしても、そこには父母の子への愛情が込められた養育費に関する大事な契約書となります。

もし、真剣に養育費についてお考えであれば、わたくしと一緒に公正証書をつくりませんか?

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。

- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属

特定行政書士

日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

〔サポート対象となる契約等の書面〕

- 離婚協議書

- 離婚条件を定める公正証書

- (別居時における)婚姻費用の分担契約

- 夫婦間の誓約書

- 不倫問題に対応する示談書

- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。

*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。

こちらは行政書士事務所の電話番号です

047-407-0991

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401

船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕

離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど

『船橋離婚相談室』

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14

サンライズ船橋401

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)

徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)

船橋駅から徒歩4分

ごあいさつ

行政書士 塚田章

日本行政書士会連合会所属

日本カウンセリング学会員

JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。

協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性

(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人

(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人

(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。