船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで

船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付 | 平日9時~20時(土日9時~17時) |

|---|

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

離婚条件に関する整理と確認のポイント

ポイントになる条件

離婚協議書には、夫婦間で取り決めた離婚の条件を記載します。どのような事項を取り決める必要があるかを事前に整理・確認しておくと効率的に離婚協議書を作成することができます。こちらでは、主な離婚条件について整理をしています。

なお、離婚契約を公正証書とする場合は、記載方法の観点からも注意すべき点があります。

離婚協議書で定める条件

離婚協議書・公正証書には、一般的に記載しておくべき、離婚時に定める条件に関する項目があります。その項目にも、整理するときにおけるポイントがあります。

ただし、夫婦によっても、離婚時に決めておくべき離婚条件の項目、内容が異なっています。いわゆる離婚協議書のひな型通りになることはまずありません。

特に財産分与において住宅ローン付の住宅があるときは、金融機関とのローン契約と離婚後における実質負担者との関係から、取り決め条件が複雑になることがあります。

また、養育費の支払い条件についても、夫婦によって考え方がいろいろとあります。ひな型のようなシンプルな記載となることは、あまりありません。

一般的な離婚条件となる確認項目としては、次のものが挙げられます。

(1〜3の条件は、夫婦の間に未成年の子どもがあるとき)

これらの項目に注目しながら、お二人での離婚協議をすすめていかれるのもよいでしょう。

ただ、離婚協議書は法律で定める書面ではありませんので、書き方等の決まりはありません。夫婦の話し合いで合意したことを、きちんと正確に書き記すことが何よりも大切です。

ただし、法律の趣旨に反する約束は、結果的に効力を持たないこともあります。

たとえば、「離婚した後に養育費の請求を行なわない」との約束を離婚協議書に書いておいても、いったんは有効な取り決めになります。

しかし、離婚した後になってから、非監護親からの養育費が給付されないことによって子どもの養育に支障がでるときは、養育費の請求が認められることがあります。

また、面会交流の約束をしても、面会交流をしたところ子どもの福祉に悪い影響が出ることが明らかになるときは、面会交流が認められなくなることもあります。

年金分割は、法律で定められる範囲内の分割しか認められません。

離婚協議書で取り決めをするときは、法律上で有効な内容にすることが前提となります。

決めておくポイント

子どもがあるとき

1.親権者(監護者)

夫婦間の未成年者の子どもについて親権者を指定することは、役所に協議離婚の届出をするときに決めておかなければならない条件です。

未成年の子どもの親権は、婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚すると単独親権になります。

両親の双方にとって大切な子どもです(子どもからは両親に変わりありません)から、子どもの将来のことも良く考えて、夫婦の間で話し合いをしておかなければなりません。

なお、夫婦による話し合いで、親権者と監護者を分けて定めることがあります。

父母のどちらも親権者となることを希望するときなどに、子どもに関する権利を分け合うことで解決を図ることもあります。

親権者は未成年者である子どもの法定代理人となりますが、監護者は子どもと同居して教育、生活を行なうことになります。

2.養育費

子どもを育てるには愛情が必要になることは当然ですが、基礎的な経済力も必要になります。

子どもの監護養育に必要な費用(衣食住費、医療費、教育費など)を、離婚した後も父母で、それぞれの収入に応じて分担することになります。

このとき、子どもを監護する親側へ他方の親から支払われる分担金を養育費と言います。

一般には、親権者となる母親の経済力が十分でないことが多く、父親から養育費を継続して受け取れるように、養育費の支払い契約を公正証書に作成することも行なわれます。

子どもが幼いときの離婚では、育児のために母親が仕事に就くうえで制約を受けることになり、十分な収入を得ることが難しくなります。

そのようなとき、父親から支払われる養育費は、母子の生活にとって極めて重要になります。

養育費を定めるときは、①月額(ボーナス併用、学校入学時の加算金など)、②支払いを終了する時期を何歳までとするか(高校卒業、成人、大学卒業など)、③高校、大学等への進学時の費用負担(全額、固定金額、割合など)、④病気、怪我などの特別の医療費、などについて検討します。

3.面会交流

両親のあることことは、子どもにとって幸せなことです。

離婚によって親権者が両親の一方(単独親権)になっても、面会交流を実施することで父母双方からの愛情を子どもが受けられるように父母間で面会交流を定めます。

ただし、面会交流は、現実には父母それぞれの事情によって実施が難しいこともあり、離婚の事情などに応じて慎重に考えて決めなければなりません。

面会交流は、基本的に子どもの福祉を優先して定めることになります。

面会交流の取り決めは、お互いに譲歩して決めることも必要になります。面会交流の決め方で父母の関係がこじれると、面会交流に実施においても、そのことを引きずることになります。

そうした父母間の争いは、子どもに対して良い影響とならないことは明らかです。

面会交流では、①面会の頻度(詳しい方は、時間、引渡し、実施方法なども)、②宿泊有無、③学校行事などへの参加、などが検討されます。

一般に面会交流は簡潔に定めておき、実施しながら柔軟に対応することになります。

共通の事項

4.財産分与、年金分割

婚姻中に夫婦で作り上げた共有財産は、離婚に際して夫婦で分割して清算します。

基本的な考え方としては、婚姻期間に夫婦で協力して築き上げた財産を半分ずつ分けることになります。これを「2分の1ルール」といいます。

ただし、財産分与では、夫婦の共同財産を清算するほかに、慰謝料的な要素を加味して配分を定めることも多くあります。

つまり、離婚原因のある側に対する財産配分を少なくする対応になります。

そのほか、離婚時に財産分与が十分にないとき、離婚後に一方の生活が経済的に困窮する状況になることが予想されるときは、扶養的な財産分与として、離婚後の一定期間(1~3年間くらい)に定期金を支払う取り決めを行なうこともあります。

扶養的財産分与は、夫婦の収入格差が大きく、婚姻期間の長い夫婦に多く見られます。

離婚時年金分割は、法律で定める制度であり、近くの年金事務所に手続きを確認します。

離婚前に合意分割を定めるときは公証役場を利用します。そのためには情報通知書が必要となりますので、早めに年金事務所に情報通知書の交付を請求する手続きをしておきます。

どちらか一方に原因のある離婚のとき

5.慰謝料

協議離婚でも、夫婦一方側に離婚となる主な原因があるときは、話し合いで「慰謝料」の支払いを定めることがあります。

どちらに主な離婚原因があるかは、不貞、暴力行為などの明確なものがないと、分かりずらいことになります。性格の不一致による離婚では、慰謝料は発生しません。

慰謝料の額は、協議離婚では夫婦の話し合いで決められます。もし、夫婦で決まらなければ、訴訟によって解決することになります。

離婚に伴う慰謝料の額は、おおよそ50万から400万円の範囲内で定められます。離婚原因の内容、双方の収入なども考慮して慰謝料の額が決められます。

慰謝料は不法行為による損害賠償になりますので、離婚の成立時に一括払いで清算することが望ましい形でありますが、離婚の慰謝料額は大きいことから、分割払いになることも多く見受けられます。

慰謝料を分割払いするときは、支払回数などの条件を取り決めて、離婚協議書などに定めることになります。

離婚協議書の書き方

夫婦が離婚に向けた話し合いで決めた条件がどのように離婚協議書に記載されるかについてのイメージをお持ちいただけるよう、参考までに下記にご案内せていただきます。

あくまでも記載方法の一例に過ぎませんので、それぞれ夫婦におけるケースによって、記載する条項や内容は変わってきます。

≪参考例≫ 甲=夫、乙=妻

〔親権者(監護者)〕

甲と乙は、甲乙間の未成年の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者を乙と定め、乙において長男を監護養育する。

甲と乙は、甲乙間の未成年の長男・船橋太郎(平成25年1月1日)の親権者を甲と定め、監護権者は乙と定め、乙において長男を監護養育する。

〔養育費〕

甲は乙に対し、長男の養育費として、平成30年9月から長男が満20歳に達する日の属する月(平成45年1月)まで、月額金5万円の支払義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

長男の進学、病気、事故等について特別の出費が必要となったときは、その負担について甲乙間で別途協議して定める。

〔面会交流〕

乙は、甲が長男と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の日時、場所及び方法については、長男の意思を尊重し、長男の福祉に配慮して、甲乙間で事前に協議して定める。

〔財産分与〕

甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金300万円を給付することとし、これを、平成30年9月末日限り、乙の指定する新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

〔年金分割〕(公正証書もしくは公証人に認証を受けた私署証書によります)

甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。

※年金分割は法律に定める手続きが必要となり、離婚協議書の合意では分割請求できません。

〔慰謝料〕

甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金100万円を支払い義務があることを認め、これを、平成30年9月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座7654321に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

※分割払いになるときは、期限の利益喪失に関することも定めます。

〔清算条項〕

甲と乙は、本件離婚に関して以上をもってすべて解決したものとし、今後、上記各条項に定めるほか、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに何らの財産上その他の請求をしない。

※離婚協議書に定める以外の財産等の請求を今後は行なわないという確認です。

〔連絡通知義務〕

住所、勤務先などに変更のあったときには連絡通知しなければならない義務を課すものです。(離婚の成立後に養育費など金銭の支払いが継続するときに重要になります)

公正証書による契約では「執行認諾文言」が定められます。この条項を記載するために公正証書で契約するといって良いぐらいです。

〔強制執行認諾〕

約束した支払が遅れたときに強制執行を受けることを承諾するというものです。

協議離婚の手続き

協議離婚の手続きは、未成年の子どもについて親権者を指定したうえで「協議離婚届」を役所へ提出するだけで済みます。協議離婚届は、本籍地又は住所地などの市区町村に提出します。

ただ『早く別れたい』という気持ちだけを優先させてしまったり、相手に対する一時的な感情から離婚した後の生活ができるかどうかを十分に考えず、協議離婚届を書いてしまうことには注意しなければなりません。

当然のことですが、協議離婚届が役所で受理をされてしまうと、離婚が成立します。そうなると、配偶者とは法律上の夫婦関係が終了します。

もし、離婚の条件などについて夫婦での話し合いが十分に済んでいないままであると、離婚の成立後にあらためて離婚の条件を決めることが必要になります。

しかし、離婚の成立してしまった後になると、現実にはそうした話し合いをすすめることが難しくなることも多くで見られます。

離婚した後になってから、やはり離婚協議書を作成しておきたいとのご相談をいただくこともありますが、上手くいくケースは多くないと感じます。

もちろん、離婚の成立後であっても離婚条件を決めることも可能なことですし、当事者での話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停又は審判を利用することもできます。

離婚する前に離婚協議書を作成することのできなかった事情によりますが、離婚後になると両者での協議が進みにくくなることが一般には考えられます。

離婚するには条件面について離婚前に話合いで決めておき、書面にしておくことが大切です。

このときに作成する書面は「離婚協議書」「離婚公正証書」と言われるものです。

離婚協議書・離婚公正証書の作成

離婚について夫婦が協議して約束したことは「離婚協議書」「離婚公正証書」の書面にしておくことが安全です。人間は時間の経過によって記憶があいまいになっていくものです。

離婚の成立した後になってから離婚時の約束が守られなくなったとき、しっかりと約束を記した契約書があることで、相手に対して約束の履行を求めることができます。

養育費、財産分与、慰謝料などの離婚時における金銭の支払いに関する約束は、離婚した後の生活にも大きく関わる重要なことになります。

重要な約束を書面に作成して確認することは、社会一般の慣習として行なわれています。

離婚時における金銭支払いは金額も大きいことが通常であり、単なる口約束にしておくと、その約束の履行に不安を残すことになります。

離婚後に安心して新しい生活をスタートするためにも、離婚契約書の作成は大事なことです。

離婚協議書は誰がつくるのがいい?

協議離婚のときに離婚協議書・公正証書をつくることが法律上で義務付けられているわけではありません。

また、夫婦で離婚協議書を作成しても構いません。

ただし、将来におけるトラブルを予防するために離婚協議書を作成するのですから、しっかりと法律上のポイントを押えた離婚協議書であることが必要です。

そのためには、離婚協議書の作成を法律の専門家に依頼する方が安心であることは間違いありません。

また、離婚の成立後における金銭の給付額が大きなものであったり、長期におよぶ場合には、離婚契約を公正証書に作成しておくとさらに安心となります。

離婚協議書の作成を仕事として受任できるのは、弁護士と行政書士だけになります。どの専門家を選ぶかは、依頼者側における自由な選択となります。

一般に弁護士を選ぶことがよいケースとは、夫婦の間における争いが激しくあり、将来に裁判となることも想定される事情のあるときなどであると考えます。

一方で行政書士を選ぶケースは、裁判になることは見込まれない一般的な事例において、利用しやすい料金で依頼したいときと考えます。

いずれにしても、協議離婚するときに作成する離婚協議書・公正証書は、信頼できる専門家へ依頼されることをお勧めいたします。

離婚協議書・離婚公正証書の作成に関するサポート

船橋離婚相談室(運営:船橋つかだ行政書士事務所)では、離婚協議書、離婚公正証書の作成に関して各サポートプランをご用意しております。

ご利用料金は、協議離婚専門としての実績があるため、期間保証付の定額料金としています。

難易度による料金の加算や割増しがないことが、一つの特長です。

離婚条件の内容によって料金を加算したり、難易度による料金割増しをすることは、受任者側の一方的な裁量によって決められてしまいます。

船橋離婚相談室の料金プランは、契約の時に下記の料金で決まります。

そのため、ご契約いただいてからは、いつでも何度でもご相談をいただけますし、夫婦での話し合い状況に応じて、契約の条項を増やしたり、修正することもできます。

また、事務所までお越しいただけなくとも、メール、電話、郵送など、ご依頼者の方のご希望する通信方法により離婚協議書を完成させることができます。

離婚協議書スタンダードプラン<43,000円>

離婚条件が大まかに決まっており、しっかりとした離婚協議書に作成されたい方向け

- ご契約前のお打合せ、ご相談(お電話・メール・面談)

- 離婚条件に関しての確認・調整・修正(お電話・メール・面談)

- 協議書の作成過程での離婚条件に関するご相談(何回でも大丈夫です)

- 「離婚協議書」の作成

- 作成保証期間2か月間

離婚協議書ロングプラン<63,000円>

じっくりと離婚条件を決めていき、離婚協議書までに仕上げたいという方向け

- ご契約前のご相談

- 離婚条件に関しての説明、ご相談など

- 離婚条件に関しての確認、調整、修正(お電話、メール、面談)

- 協議書の作成過程での離婚条件に関するご相談(何回でも大丈夫です)

- 「離婚協議書」の作成

- 作成保証期間4か月間

離婚公正証書バリュープラン<43,000円>

公正証書の原案作成を依頼して、公証役場へはご自身で手続きされたい方向け

- ご契約前の相談

- 離婚公正証書の原案を作成

- 離婚条件に関しての確認、調整、修正(お電話、メール、面談)

- 原案の作成過程での離婚条件に関するご相談(何回でも大丈夫です)

- 「離婚公正証書の原案」の作成

- 作成保証期間2か月間

離婚協議書スタンダードプラン<63,000円>

公正証書の原案作成から役場調整まで、安心のサポートプラン

- ご契約前の相談

- 離婚公正証書の原案を作成

- 離婚条件に関しての確認、調整、修正(お電話、メール、面談)

- 原案の作成過程での離婚条件に関するご相談(何回でも大丈夫です)

- 公証役場との事前調整

- 離婚公正証書の作成サポート全般

- 作成保証期間4か月間

離婚協議書ロングプラン<116,000円>

離婚条件の整理、公正証書原案作成、役場調整までの長期サポート

- ご契約前のご相談

- 離婚条件の説明、ご相談

- 公正証書の原案を作成

- 原案の作成過程での離婚条件に関するご相談(何回でも大丈夫です)

- 公証役場との調整

- 離婚公正証書の作成サポート全般

- 作成保証期間7か月間

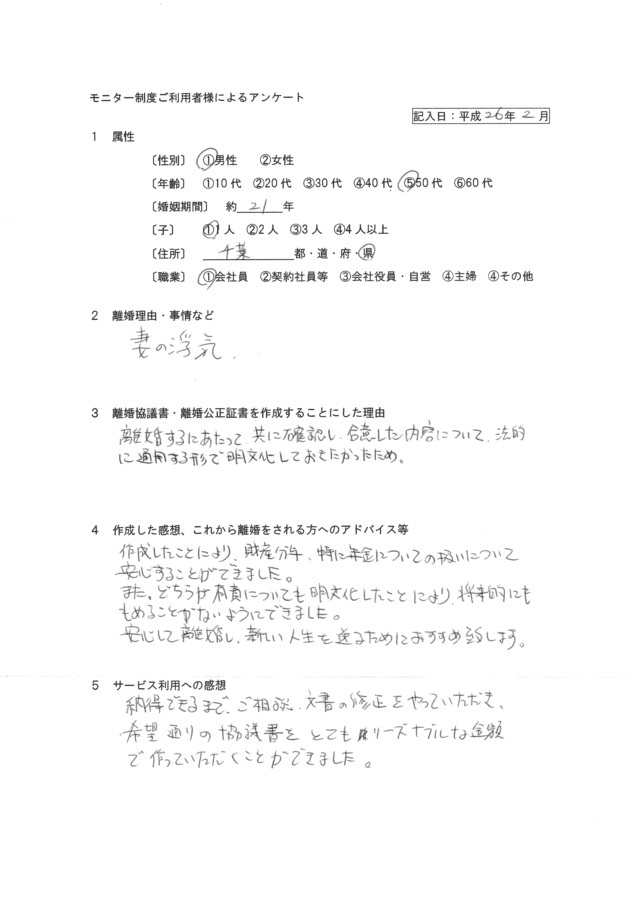

ご利用者さまの声(132名様)をご紹介させていただきます

40歳代、子2人

お互い納得できた

普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまうと思ったし、後々もめない為に離婚時に作成しました。

30歳代、子いない

離婚をスムーズに

当人同士ではやはり感情的になってしまうので、法律的な観点で相談にのってもらえる専門家が間に入っておこなうと、離婚がスムーズにできると思います。

40歳代、子2人

相手に責任が伝達

子どもを育てるにあたって不安を取り除くために公正証書に。これが今後どのように活かされるかは分かりませんが、話し合うことで、相手にも責任あることが伝わったように思います。

平26.2【離婚協議書】

平26.1【公正証書】

平25.11【公正証書】

『あせらずに落ち着いて進めていけば大丈夫だと思います。』

日本行政書士会連合会所属

日本カウンセリング学会所属

離婚協議書は想いの集約された形と考えます

協議離婚に直面したとき、何を始めたらよいのか?

協議で決める各項目を、どのように決めたら良いのか?

自分で描いている離婚条件の考え方は正しいのか?

上記のような疑問は、皆さんが迷われることです。そのとき、誰かに確認しておきたいと思われるはずです。

そして、最終の夫婦間で合意する条件についても、きちんとチェックしてから、確かな離婚協議書、公正証書として、記録に残しておきたいと考えられるものです。

このとき、お一人ですべての問題を抱えられてしまうのではなく、離婚専門家へご相談してサポートを受けることも、あなた次第で選択できます。

その選択が、将来になっても良かったことと、あなたに考えていただけるようにサポートさせていただきたいと思っています。

離婚協議書・離婚公正証書の作成支援サービスについて、お考えでしたら、お気軽にお電話、メールにてお問合せください。

離婚協議書のポイント

離婚相談の船橋離婚相談室

ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ

協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。

【お願い・ご注意】

- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。

- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属

特定行政書士

日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。

〔サポート対象となる書面〕

- 離婚協議書

- 離婚の公正証書

- 婚姻費用の分担

- 夫婦間の誓約書

- 不倫問題の示談書

- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。

*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。

*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。

047-407-0991

土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成サポートの「離婚相談」を受付中

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」

〔離婚相談について〕

離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。

047-407-0991

平日9~20時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら

『船橋離婚相談室』

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14

サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)

徒歩4分

047-407-0991

平日9時~20時(土日:17時)

お申込み等のご相談はこちら

船橋駅から徒歩4分

ごあいさつ

代表 塚田章

日本行政書士会連合会所属

特定行政書士

日本カウンセリング学会員

JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。

協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、

公正証書に作成すると・・

なぜ、公正証書だと

心配が解消するの?普通の離婚協議書とどう違うの?

なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声151名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性

(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人

(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人

(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。