離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。

離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |

|---|

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらへ

離婚協議書に定める項目、作成する方法など

離婚協議書の仕組みと注意すべき点

協議離婚する際に夫婦が話し合って決めた離婚に関する条件(養育費、財産分与ほか)などを整理して確定する契約書を「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」と言います。

離婚協議書では、離婚に伴い共同財産を清算する「財産分与(ざいさんぶんよ)」、離婚後の子どもの監護費の分担金となる「養育費(よういくひ)」、どちらかに主な離婚の原因(不貞行為など)があれば「慰謝料(いしゃりょう)」など、離婚に関する重要な条件を定めます。

これまで多数のご夫婦の離婚協議書の作成に携わってきた離婚契約を専門とする行政書士が、離婚協議書について基本的な仕組み、注意点などを本ページで平易に説明しています。

あわせまして、専門行政書士による離婚協議書作成サポートもご案内させていただきます。

離婚協議書について知っておくこと

離婚の届出が受理されて婚姻が解消される(離婚が成立する)と、その後は未成年の子どもに関する養育費を父母で共同して負担することを除いて、夫婦の間に存在していた互いにたすけ合って生活するという法律上の義務は消滅します。

結婚後に作られた共同財産は、離婚時に二人で配分、清算して各人の財産を区分します。

そうした清算をするとき、何かの形で離婚に伴う条件を確定しておかなければ、離婚した後も一定の期間は一方から他方へ財産分与や慰謝料の請求権を行使することも可能になります。

そのため、離婚にあたって金銭を払う約束をする場合または何も金銭を支払わない場合にも、そのことを確定するために離婚に関する契約書として「離婚協議書」が作成されています。

夫婦双方で離婚に関する条件を離婚協議書によって確認しておくことで、離婚した後の双方の権利関係が確定して安定しますので、余計なトラブルを予防し、そして安心して新しい生活をスタートさせることができます。

離婚協議書を作成する目的

離婚協議書を作成することの意味、離婚協議書の仕組みなどを説明します。

このページで離婚協議書について説明していること

- 離婚協議書とは?(離婚協議書を作成する目的、仕組みなど)

- 協議離婚するときに離婚協議書が作成される「理由」と「メリット」

- 「公正証書」と「離婚協議書」は、どう違うのか?

- 離婚協議書に定めておくこと(養育費、財産分与、住宅ローン、慰謝料など)

- どのように離婚協議書を作成するのか?

- 専門行政書士に相談しながら離婚協議書を作成するサポート(有償)のご案内

協議離婚の「特徴」と「弱点」は?

離婚する方法としては「(夫婦が話し合って決める)協議離婚」「(家庭裁判所が調整に介入して決まる)調停離婚」「(家庭裁判所が判定する)判決離婚」が主なものとなります。

これらの離婚の方法のうち、早く簡単に離婚を成立させられる「協議離婚」はこれまで多くのご夫婦に選択されています。

協議離婚が家庭裁判所の調停離婚または判決離婚と異なる点は、協議離婚は基本的に家庭裁判所が関与しないことです。

家庭裁判所が関与する離婚では、離婚について取り決めた内容について家庭裁判所が「調書」「判決書」などの公的書面に作成する法制度上の仕組みが存在します。

これらの家庭裁判所で作成される調書などは、公文書として執行力を備える書面になります。

一方の協議離婚は、家庭裁判所は基本的に関与しないため、夫婦で取り決た事項が自動的に公的書面に作成される仕組みが存在しません。

協議離婚は、夫婦だけで離婚すること、その条件を自由に決められる(又は、決めない)ことが最大の特徴であり、この「自由とスピード」がメリットになります。

その一方、協議離婚には取決め事項を書面化する仕組みが存在しないことが弱点になります。

ただし、取決めた事項を夫婦で「離婚協議書」に作成しておけば、そうした協議離婚の弱点をカバーできます。

なお、離婚協議書は家庭裁判所で作成される契約書ではありませんので、公文書に備えられる執行力がありません。

しかし、離婚協議書を公証役場で公正証書に作成しておけば、養育費や財産分与などの金銭を支払う契約については家庭裁判所で作成する書面と同等の執行力を備えることができます。

「協議離婚のすすめ方がわからない」という方へ

協議離婚は、上記のとおり、離婚すること、離婚の条件を夫婦の話し合いで決められます。

そして、離婚する夫婦のうち実に約9割近くが協議離婚を選択しています。

このサイトをご覧になられているあなたも、きっと家庭裁判所の調停によって離婚する手続を望んでいないのではないでしょうか?

でも、現実に協議離婚をしたいと考えたときに、どのようなことをしておけば問題なく円満な協議離婚を成立させることができるのか判らないものです。

なぜなら、長い間にわたって学んできた学校でも、そしてご両親からも、結婚や離婚するときの手続、それに関する法律上の仕組み、制度などを何も教わっていないからです。

ですから、離婚することを決めた時点では離婚について何も知らなくて当たり前です。

しかし、何も知らないまま離婚の届出を済ませることは危ない面もありますので、協議離婚の手続をすすめていくには、まずは協議離婚に関する情報を集め、その中で分らない点について調べることから始めます。

具体的には、離婚手続を説明するインターネット情報、参考書などで大まかな流れを把握し、自分が行うべきことを確認し、それについて具体的に整理して検討をすすめます。

その過程で理解できない事項があれば、何度も調べて確認します。

そのうえで夫婦の間で離婚の条件について話し合い、すべてに合意ができれば、それらを離婚協議書に作成し、その後に協議離婚の届出を役所に行います。

協議離婚の届出を受理する窓口となる市区町村役所は、夫婦の共同親権にある未成年の子すべてについて父母のいずれか一方に親権者が指定されていれば、離婚届出を受理し、それにより協議離婚が成立します。

つまり、未成年の子について親権者が指定される協議離婚であっても、養育費が定められていなくとも協議離婚の届出は受理されます。

協議離婚の手続では、親権者の指定以外には離婚に関する条件の届出を必須としていません。

そのため、協議離婚を成立させることはできても、夫婦で整理すべきその他の課題(養育費、財産分与などの離婚条件)に関する話し合いを離婚後に残してしまうこともあります。

離婚後に元夫婦で協議することは大きな負担となり、必ずしも決着するとは限りませんので、できるだけ離婚の届出前に夫婦の話し合いで決めておく対応が勧められます。

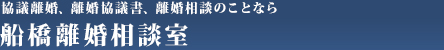

離婚協議書とは?|協議離婚の条件を定める契約書です

離婚協議書は婚姻を精算する契約書

離婚協議書は、協議離婚する際に夫婦で取り決めたことを記しておく契約書になります。

契約書の表題は「離婚協議書」に限らずとも、契約書、合意書、確認書としても構いません。

一般には、協議離婚の契約書に「離婚協議書」という表題が使用されています。

離婚協議書は、婚姻を解消する契約書にあたるため、「財産」と「子ども」に関する取り決めを中心として必要となる様々な事項を定めます。

離婚協議書の様式、定める事項に関して法律上に定めはありません。

そのため、離婚するときに夫婦で取り決めたことを比較的に自由な形で離婚協議書に記載しておくことができます。

離婚協議書の法的な効力

良くいただくご質問の一つに「離婚協議書は、法的効力があるのですか?」があります。

離婚協議書とは協議離婚するときの条件(夫婦が決めたこと)を定める離婚の契約書になり、契約書であるからには契約の当事者となる夫婦二人は離婚協議書で定めたことを守らなければならない義務が法律上で生じます。

そうした意味では、離婚協議書には契約書としての法的効力を備えられます。

ただし、そうした効果を備えるためには、法律上で有効となるよう離婚協議書を作成することが前提となります。

もし、どちらか一方が離婚協議書に定めた条件(約束)に違反した場合、違反したときの定めがあれば、それに従わなければなりません。

そうした定めがなかったならば、違反が起きたときに当事者の間で話し合って解決することを目指します。

二人で話し合っても解決できないならば、家庭裁判所の調停、訴訟を利用します。

なお、話し合いの後に家庭裁判所を利用すると解決までに長い期間がかかりますので、はじめから家庭裁判所で離婚に関する条件を決める方が合理的であると考える方もあります。

しかし、実際には、離婚するために家庭裁判所の利用を望まない夫婦は多くいます。

話し合いで子どもの親権者を決められなかったり、そのほかの条件について双方の間に大きな隔たりがあるとき以外は、できるだけ協議離婚したいと考えます。

なお、協議離婚において養育費などお金を払うことを決める場合、支払いが遅滞したときに簡便な手続きで強制執行ができる機能を備えた公正証書を作成しておく対応が安全と言えます。

公正証書を利用して離婚協議書を作成することもあります

これから協議離婚することになって離婚協議書について調べていく過程で「公正証書」という言葉を目にされるかと思います。

夫婦で決めた離婚の条件を離婚協議書に作成することは上記の説明に記載するとおりですが、この協議書を公正証書として作成することも行われています。

公正証書により離婚契約を結ぶメリットとしては、金銭(養育費、財産分与、慰謝料など)を払う契約について履行の安全性を高められる効果のあることが挙げられます。

契約したお金が払われないときには裁判を起こして未払い金を回収する対応もできますが、裁判には弁護士報酬の負担が重くかかり、事実上で選択することが難しいこともあります。

でも、公正証書によって契約をしておくと、そこで定めた金銭支払い契約の不払い時に裁判をしなくとも相手の財産を差し押さえてお金を回収する強制執行を行うことが可能になります。

これに関する説明は長くなりますので、協議離婚の公正証書による契約にご関心のある方は、下記に貼りつけたバナーからご覧ください。離婚の公正証書について詳しく説明しています。

離婚協議書を作成するメリットとは?

上記で述べましたように、協議離婚するときの夫婦間の取り決め(養育費などの支払い等)を自動的に書面に作成する仕組み(制度)はありません。

そのため、夫婦それぞれで判断して離婚協議書を作成しておかなければ、離婚後に何も書面は残らないことになります。

つまり、夫婦で話し合って協議離婚するときに大事な取り決めをしていても、それらについて自分達で書面に作成しておかないと、単なる「口約束」となってしまいます。

一般に口約束であると守られなくなることが多く見られ、もし守られなければ、離婚した後に双方の間に金銭に関するトラブルが起こりかねません。

しかし、離婚協議書を作成しておけば、夫婦の約束が離婚した後に書面で残りますので、仮に約束が守られなかった場合は裁判による請求で対応することも可能になります。

なお、普通には誰でも裁判を望みませんので、互いに契約した内容は守ろうとします。

また、世の中における高額な買い物、重要な契約は、どれも書面で確認する慣習があります。

協議離婚に関する取り決めでも、重要な支払い、確認事項があるときは、しっかりと書面にしておくことが離婚した後のトラブル防止につながります。

実際にトラブルが起きてからその解決に費やされる時間、費用、精神的な負担から比べると、その予防にかかる時間と費用はわずかであると言えます。

離婚の成立した後に新しい生活を安心して送れることは、離婚する際に離婚協議書を作成しておく大きなメリットになります。

離婚後に請求できる期限に注意します

離婚時に決めておく条件となる財産分与、年金分割、慰謝料は、離婚から法定の期間を過ぎると請求が認められなくなることに注意が要ります。

財産分与と年金分割の請求権は離婚の成立から2年間となり、慰謝料は原則として3年間に限られます。

一方で養育費については、監護する子どもに養育費が必要である間はいつでも請求することができます。

つまり、口約束のままにした離婚の条件について不払いトラブルが起きたときに、財産分与、慰謝料は法律に定める請求期限を過ぎていれば、裁判をしても相手に対する請求が認められない恐れがあります。

そのため、不動産に関する財産分与など、離婚した後に必要な手続きが残る条件については、合意した内容を離婚協議書に記録しておくことが安全です。

「離婚は済んでいるけれども、今からでも離婚協議書を作成できますか?」というご質問を受けることも少なくありませんが、そうした中には離婚の成立から3年を超過しているケースもあります。

こちらのサイトをご覧になられている方は、離婚協議書を作成されたいとお考えであれば、離婚を届出る前に離婚協議書による確認を済ませておくことを強くお勧めします。

離婚協議書は誰が作成するのですか?

だれが離婚協議書を作成しなければならないということに法律で決まりはありません。

ただし、仕事として離婚協議書を作成できるのは、国が認める資格者に限られます。

離婚の条件がすべて決まると、離婚するご本人で離婚協議書を作成する方もあります。

ご本人らで離婚協議書を作成するのであれば、それが最も簡単な対応と見られることもあり、この方法を試みられる方も多いようです。

船橋離婚相談室でも、多くの離婚相談、離婚協議書作成についてご依頼を受ける際にご本人が作成された離婚協議書を目にする機会があります。

ご本人で作成された離婚協議書は、契約書としての体裁、精度(誤りの有無)について個別に大きく差が現れます。

ご本人で離婚協議書の作成を実際に試みた方からお話をお伺いしますと、かなり作成に苦労されたという話をお聞きします。

慣れていない方が契約書を作成することは、確かに大変な作業になると想像できます。

苦労して作成してみたものの正確な離婚協議書となっているか心配をお持ちになり、その後に専門家にご相談される方もあります。

でも、そうしてご相談されることで離婚協議書の誤り、漏れに気付くことができます。

また、ご本人で対応しなくても、離婚に詳しい弁護士または行政書士へ離婚協議書の作成を依頼する方法もあります。

こちらの方法は、離婚実務に詳しい専門家が作成する離婚協議書であれば安心と言えます。

離婚協議書の完成までに要する期間も短く済み、ご本人が分からない部分や心配となる事項について事前に相談できるため、かなり安心度が高まります。

どちらの方法を選択されるかは、ご夫婦の考え次第となります。

「ひな型」を利用して離婚協議書を作っても大丈夫ですか?

市販本やインターネット情報に掲載されている離婚協議書の「ひな型」を利用し離婚協議書を作成しても大丈夫ですか?と尋ねられることもあります。

実務経験を有する専門家が作成した「ひな型」の離婚協議書は、その事例に限れば、項目、記載方法に間違った表記があるとは普通には考えにくいものです。

それでも『自分の場合に使用できる離婚協議書のひな型ですか?』との質問には一概に答えることができません。

離婚協議書のひな型を有料で販売している事例はほとんど見られないと思います。

その理由は、ひな型を有料で販売すると、個別の実態に即さない離婚協議書が作成されることで利用者に損害が生じて利用者との間でトラブルが起きる恐れがあるからだと思慮します。

そうしたことから、一つのひな型を有料で販売することは難しいように思われます。もし、安全を期すように対応するならば、いく通りものひな型と解説書が要ることになります。

通常、個別の事情に合わせて離婚協議書を作成するにはひな型をそのまま使用できず、全体の構成を組み直し、個々の記載事項、方法について調整、変更が必要になります。

はじめは全体として整合が取れたひな型でも、少しずつ手を加えて変更していく過程で全体の整合が崩れてくることもあります。

こうしたとき、適切に調整できる知識、技術が作成者に備わっていればよいのですが、初めて契約書を作成する方であると容易に対応できないものです。

体調が悪いとき、市販薬を飲んで済ませる対応もあれば、医師の診察を受けて処方薬を服用する対応もありますが、この選択の違いは状況の把握力、リスク管理対応の違いになります。

離婚協議書の作成でも、離婚後に紛争が起きるリスクをできる限り軽減させ、合意した事項が履行される安全性を高めることがポイントになります。

誰でも失敗(見落とし、間違った認識など)により将来に損失、トラブルが生じることを避けたいと考えるものであり、そのために専門家の診断、処置を受けるか否かの選択を行います。

少なくとも「ひな型」では前提としていない状況で契約条件を定める場合には、大きな失敗を避けるために専門家へ離婚協議書の作成を依頼されることが安全であると考えます。

離婚協議書に定める事項は?

離婚協議書には、協議離婚するために夫婦が話し合って決めた離婚の条件を記載します。

何を記載しなければならない、何を記載してはいけない、という一律的な定めがあるわけではなく、それぞれの夫婦に必要となる事項を定めておきます。

離婚協議書の作成でポイントになる条件として、一般には次の項目があげられます。

※各項目の概要については個別の説明ページでご確認ください。

各条項のひな型(例)

離婚協議書のひな型例として、次のような例文があります。

こちらはシンプルな例文であり、すべてのケースに対応できる記載にはなっていないことに、ご注意ねがいます。

甲=夫、乙=妻

○親権者(監護者)の指定

例1)甲と乙は、甲乙間に生まれた長男・船橋太郎(令和4年1月1日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。

例2)甲と乙は、甲乙間に生まれた長男・船橋太郎(令和4年1月1日生、以下「丙」という)について、親権者を甲と定め、監護者を乙と定める。

※親権者と監護者を父母で分けて定めることは例外的な扱いであり、そうした対応は離婚後に子どもの監護方針などをめぐり父母の間でトラブルになる懸念もあるため、普通には勧められていません。

ただし、夫婦(父母)で合意ができれば、そうした取り決めも有効となります。

○養育費

①甲は、乙に対し、丙(長男)の養育費として、令和5年1月から丙が満20歳に達する日の属する月である令和25年1月まで、月額金5万円を支払う義務があることを認め、これを毎月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座(口座番号7654321)に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

②丙のため、進学、病気、怪我、事故等について特別の費用が必要になったときの負担については、甲乙間で別途協議して定める。

※養育費の振込先を子ども名義の口座に指定することもあります。

※養育費は毎月払いが基本です。なお、養育費を支払う側が会社員である場合、ボーナスの支給月にいくらかを加算して養育費を支払う取り決めるもできます。

※大学等の学費など、将来に子どもが進学した場合の費用負担について、あらかじめ具体的な金額、支払い時期を定めておくこともあります。

※父母間で養育費を払わない契約をしても、その後に事情の変更があれば、契約を見直すこともあります。また、子どもから親に対して扶養料の請求をすることもできます。

○面会交流

乙は、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、丙の福祉を慎重に考慮し、甲乙間で事前に協議して定める。

※面会交流の実施方法を細かく定めようと考える方もありますが、子ども本人の意思が反映されない取り決めを確定しておくと、実施段階で支障が生じる事態も起こります。そのため、その時々の実情に即して柔軟に対応できるように、離婚協議書では大まかに取り決めておく方が運用しやすいです。

○財産分与

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金300万円を支払う義務があることを認め、これを令和5年2月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座(口座番号7654321)に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

※住宅を対象とする財産分与では、取り決め方法に多くのバリエーションがあります。住宅の売却、住宅の活用、住宅ローンの返済など、基本方針、各要素を考慮して双方の希望に沿った最適な条件を定めることが大切となります。

○年金分割

甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣(又は日本年金機構理事長)に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項に基づき、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。(以下、個別情報にかかる記載は省きます)

※離婚協議書に年金分割することを定めても、離婚協議書を使用して分割請求の手続きを行うことはできません。公正証書又は公証人に認証を受けた私署証書であれば、分割請求の手続が可能です。

○慰謝料

甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認め、これを、令和5年2月末日限り、新日本銀行船橋支店の乙名義の普通預金口座(口座番号7654321)に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

※慰謝料が高額になる場合、分割払いとする契約もあります。この場合の支払い月額は、養育費の負担額なども考慮して、無理のない支払い計画を立てることも大切になります。

○連絡通知義務

甲は、甲が住所等の連絡先又は勤務先を変更したときは、直ちに乙に対し通知する。

2 乙は、乙が住所等の連絡先又は養育費の振込先口座を変更したときは、直ちに甲に対し通知する。

※変更してから〇日以内に通知するような期限を定めると、事後の通知になってしまいます。「直ちに」は法律的に「速やかに」「遅滞なく」より即時性が高い対応として使用されます。

○清算条項

甲と乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、上記の各条項に定めるほか、今後、財産分与、慰謝料等、その名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲と乙は、本協議書に定めるほか、甲乙間において何らの債権債務がないことを相互に確認する。

※清算条項を定めることにより、この契約に定めのない事項については互いに金銭請求できなくなります。そのため、取り決めに漏れがあると取り返しがつきませんので、離婚協議書を締結する前には、すべての記載条件について十分にチェックをします。

個々の夫婦に特有の条件を落とさないよう注意します

一般的なひな型には見られない離婚の条件でも、それぞれの夫婦特有の事情を踏まえて定めなければならない大事な条件もあります。

その代表的な条件の一つに「住宅」と「住宅ローン」に関する整理があります。

夫婦の共同財産に住宅が含まれる場合、その住宅の所有者(登記)名義を財産分与により変更することがあります。

購入資金の拠出の経緯から住宅が共有名義になっている場合、離婚にあわせて住宅を第三者に売却しない限り、普通には共有から単有に名義を変更することになります。

その理由は、共有名義のままにしておくと、住宅の管理、処分の方法について離婚した後にも共有者同士で話し合わねばならず、それは煩わしく、又、紛争になることもあるからです。

また、住宅ローンを返済中であるときは、離婚後はどちら一方で返済することになりますが、契約上の債務者ではない側が返済するように離婚契約で定めることもあります。

以上のようなことを離婚契約で取り決めるときは、その条件を将来にトラブルが起きないよう正確に離婚協議書として定めることが大変に重要となります。

離婚協議書を作成する手続き

夫婦が署名、押印します

夫婦の間に協議離婚する条件に関し合意が成立して、離婚協議書に定める内容が固まれば、それを離婚協議書に整理して取りまとめます。

なお、条件について協議をすすめる段階から離婚協議書の形式で全体の離婚条件を整理し、記載すべき具体的な条件を双方で詰めていくことで離婚の協議をすすめる夫婦もあります。

離婚協議書は、離婚する条件を確認する契約書になりますので、離婚の届出までに作成して締結することが一般的です。

離婚協議書の締結と離婚届出の順序は、先に夫婦で離婚の条件について最終的な合意をして、その後に離婚の届出を行う方が安心であると考えられるからです。

ただし、離婚した後にも離婚の条件を確認する離婚協議書を作成することはでき、実際にも、色々な事情により離婚の届出を急ぐ方は、離婚の届出後に離婚協議書を作成されています。

離婚協議書は、連帯保証人が付く場合を除いて夫婦二人の契約となります。

したがいまして、離婚協議書は二部を作成し、夫婦の双方が二部に署名と押印した後、夫婦で各一部ずつ、完成した離婚協議書を保管します。

離婚の届出前に離婚協議書を締結したときは、そのあと速やかに協議離婚届を市区町村役所の戸籍係に提出して協議離婚を成立させます。

離婚の届出前に離婚協議書を作成すること

いつのタイミングで離婚協議書を作成するかについて、法令等に定めはありません。

ただし、財産分与の請求権は離婚の成立から2年内に限られることになっており、離婚前後のタイミングを逃すと、離婚協議書の作成に支障が生じることになります。

離婚に向けた話し合いの時期に合わせ、速やかに離婚協議書を作成することが普通です。

現実にも、慎重に離婚の手続きをすすめる夫婦の多くは、離婚の届出までに離婚条件を定めて離婚協議書を作成し、その後に離婚の届出を行っています。

離婚直後の時期は生活の切り替えなどで経済的に余裕がないことが多く、離婚の条件面について調整することが離婚前の時期に比べて容易ではなくなる傾向が見られます。

もし、夫婦の間で離婚の条件等に関する合意が成立しなかったときには、家庭裁判所の調停、審判を利用するしかありません。

そうなってしまうと、せっかく協議離婚を成立させたにもかかわらず、離婚の成立後になって家庭裁判所で離婚の条件を整理することに時間をかける結果になってしまいます。

このようなことから、夫婦の双方が離婚に気持ちが向かっている時期に離婚の条件を整理し、それを離婚協議書に作成し速やかに固めておくことが安全な手続きとなります。

返済中の住宅ローンがあるとき

結婚してから購入した持ち家があり、その住宅ローンを返済中に離婚するケースでは、夫婦の意向として住宅ローンの返済者を離婚にあわせて変更したいことも出てきます。

そうしたとき、住宅ローンの借入先である金融機関、保証会社から、住宅ローン契約の変更について承諾を得なければならず、その対応をすすめます。

住宅ローンの返済者を変更することは、離婚の条件でも重要な条件になりますので、普通には離婚の届出前に金融機関等と調整することが行われます。

そして、その調整における結果を踏まえて離婚の条件を固めて離婚の届出を行うことになり、こうした点も協議離婚の手順では注意すべき点になります。

もし、金融機関等と事前に調整せず離婚の届出をしてしまうと、予定していた離婚の条件が実現できないことが離婚後に判明したときに、その対処に苦労することになります。

専門家に離婚協議書の作成を依頼したい方へ

離婚協議書を作成したく、その作成を離婚専門家へ依頼しようとお考えになられている方へ、『船橋離婚相談室の離婚協議書サポート』をご案内させていただきます。

船橋離婚相談室は、離婚契約をメインとする家事分野専門の行政書士事務所であることから、これまで数百組におよぶご夫婦の協議離婚における離婚協議書の作成に対応してきています。

以下に記載のサポートに関する説明をご覧いただきまして、ご利用についてご検討ください。

安心できる離婚の手続きのため、養育費ほか夫婦で取り決めた離婚の条件を確かな離婚協議書に作成します。

確かな離婚協議書を用意することで、ご夫婦の双方に安心感を与えます。

安心して協議離婚の手続きをすすめられます

10年以上にわたり数百組のご夫婦の離婚協議書の作成に携わってきています。

ご本人でも「ひな型」を真似て離婚協議書を作成できるかもしれませんが、もし無効な定めをしてしまうと、それが原因で損失をこうむったり、紛争が生じてしまう恐れがあります。

お二人にとり重要な離婚契約になりますので、確かな離婚協議書を用意することが安全です。

船橋離婚相談室の協議離婚サポート〔全国対応〕

船橋離婚相談室では、協議離婚の手続きに関連する以下のサポートを提供しています。

離婚協議書に限らず、ご希望されているサポートがありましたら、フォーム又はお電話から、お気軽にお問い合わせください。

船橋離婚相談室のサポートは、全国からのご依頼に対応しており、首都圏以外からもこれまで多くの方々に離婚協議書の作成ほか各サポートをご利用いただいております。

- 離婚協議書の作成

- 離婚公正証書の作成支援(契約原案を作成するだけのサポートもあります)

- 夫婦の誓約書、合意書の作成

- 不倫(不貞行為)に関する示談書の作成、内容証明による慰謝料請求書の作成・発送

メールまたは電話による連絡のやり取りで離婚協議書を完成させることができますので、全国のどちらにお住まいでも離婚協議書等のサポートをご利用いただくことが可能です。

はじめまして|船橋離婚相談室のご案内

協議離婚をお考えになられている大事な時期に当サイトをご訪問いただきまして、ありがとうございます。

おそらく、あなたは離婚協議書の作成を検討されていて、その情報についてお探しであろうと思います。

協議離婚の条件は、どのご夫婦にも共通する部分もありますが、全体になると、ご夫婦ごとに異なります。

そのため、あなたが探されている情報にぴったり合ったウェブサイトは見付からないかもしれません。

そのようなときは、直接に専門家へ相談して対応をすすめることが早道となります。

離婚協議書の作成は容易にも見えますが、離婚に関する基礎知識、個別条件のチェックが必要になります。

船橋離婚相談室は、協議離婚の契約書(離婚協議書、離婚公正証書など)作成に多くの実績を有します。

そのため、あなたが確認したい課題を整理する方法、有用なノウハウなどを持っているかもしれません。

船橋離婚相談室は、離婚協議書を作成していく過程におけるご相談にも対応させていただいております。

離婚協議書の作成をご依頼いただきますと、先の心配ごとをできるだけ軽減、排除できる条件を考え、ご夫婦で納得いただける離婚協議書を完成させるように努めてまいります。

もし、離婚協議書の作成依頼に関してご不明なことがありましたら、フォームまたはお電話でお気軽にご照会ください。

ご縁がありましたら、どうぞ、よろしくお願いします。

離婚協議書の作成に実績のある専門行政書士事務所

船橋離婚相談室内

船橋離婚相談室は、これまでに数百組に及ぶご夫婦の離婚相談を受け、その離婚契約に携わってきました。

離婚契約で定める条件には、ご夫婦それぞれの意向が反映されますので、いろいろな条件、その内容が離婚協議書に定められることになります。

ただし、どんなことでも契約できるわけではなくて、法律で定める趣旨に反しない内容として定めることが必要になります。

船橋離婚相談室では、多くの離婚相談、離婚協議書(公正証書)の作成により、これまで10年間にわたりノウハウを集積させてきました。

そのため、離婚協議書のご依頼をいただきますと、その必要に応じて、お役に立つノウハウ、情報を提供させていただいております。

また、離婚の契約に関する法律の仕組み等につきまして、離婚専門の行政書士が丁寧に説明させていただきますので安心してご利用いただくことができます。

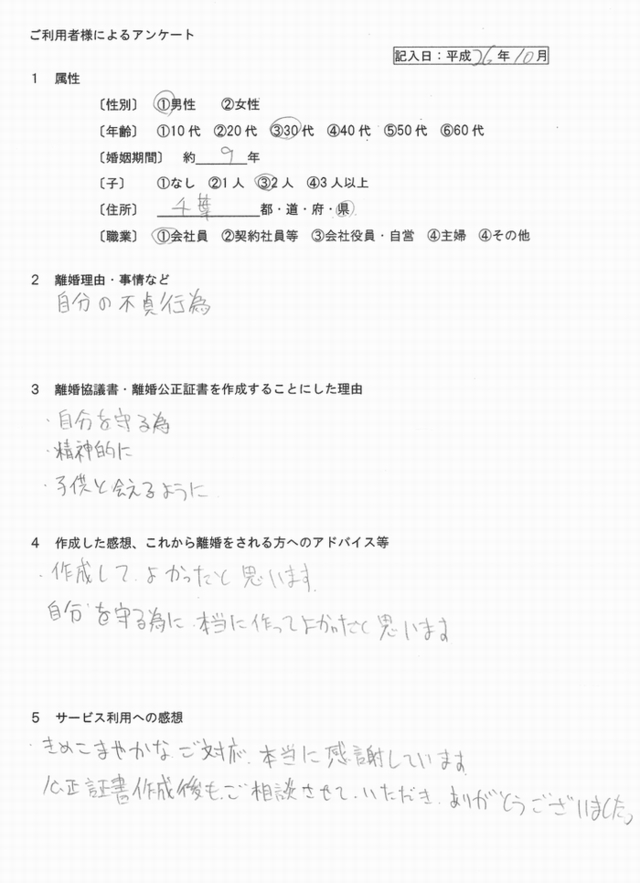

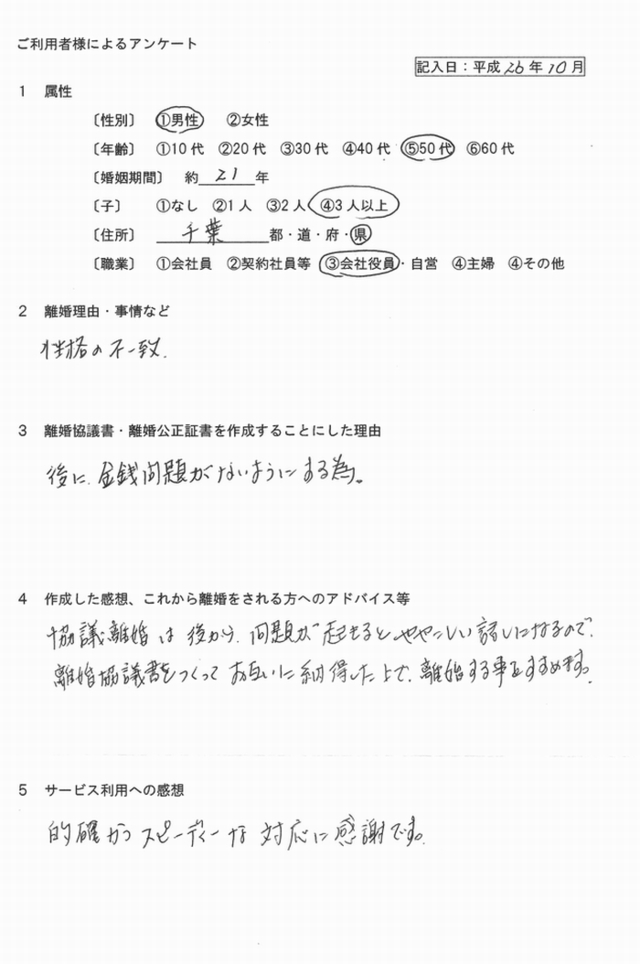

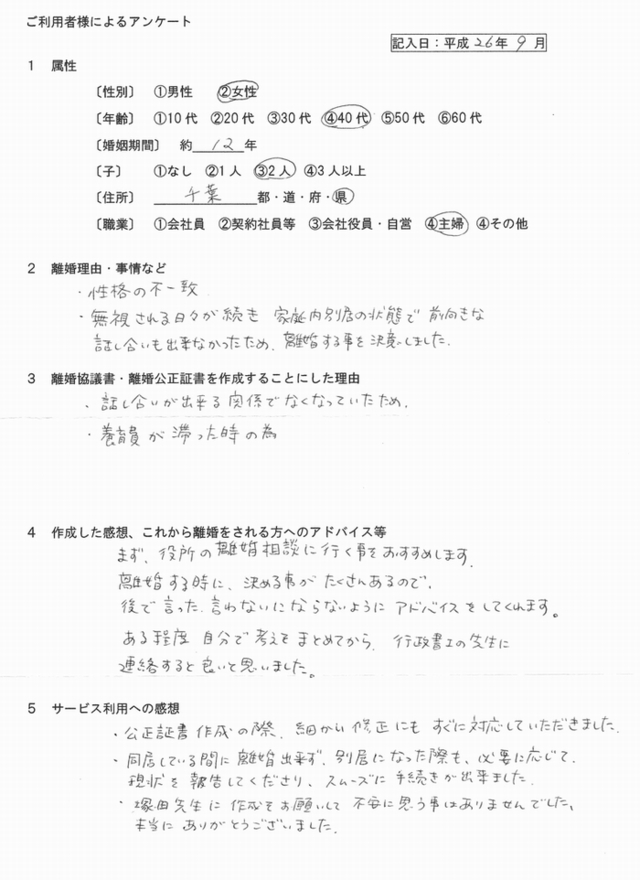

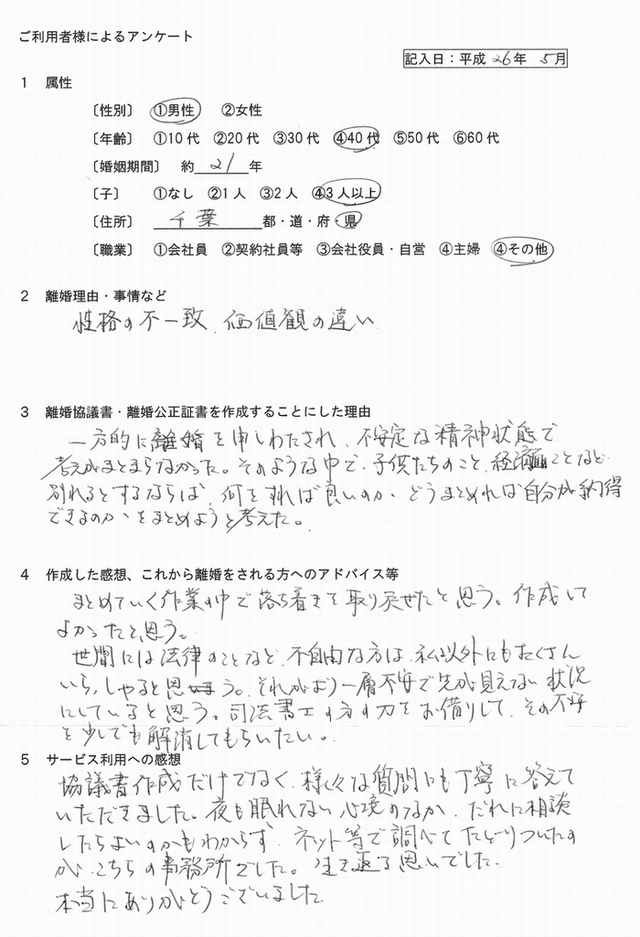

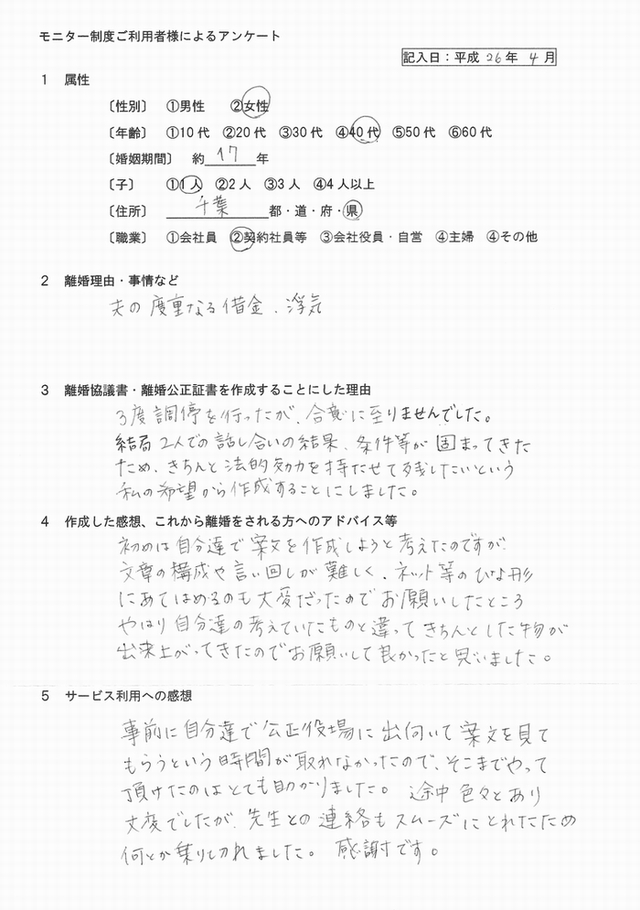

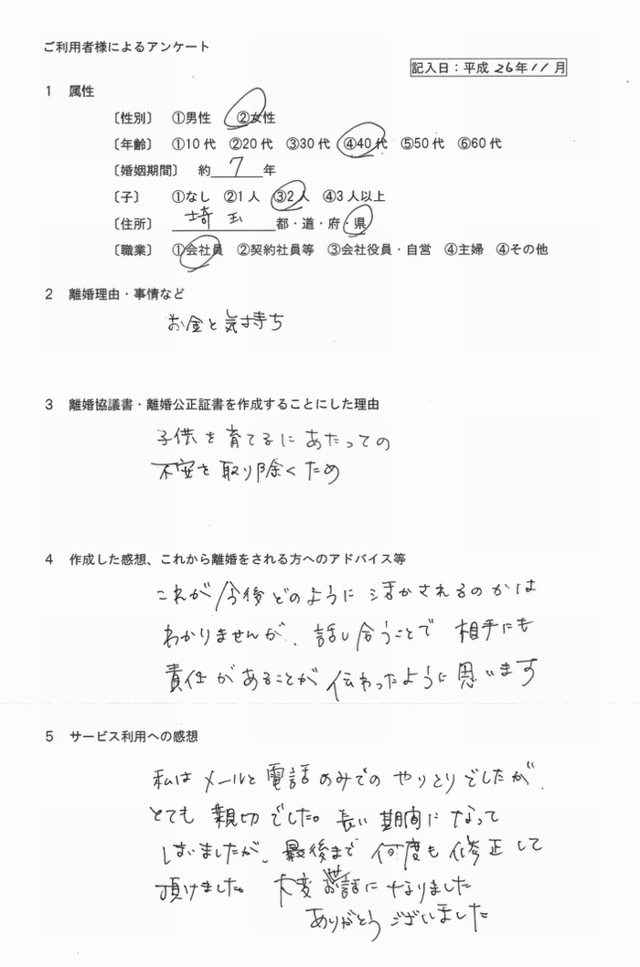

離婚協議書作成サポートのご利用者さまの声(175名様)

離婚協議書(公正証書)による契約をされた後に協議離婚の届出をされている当所サポートのご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

ご利用者様は、離婚協議書の作成に真摯に取り組まれ、納得いただける離婚協議書を完成されたうえで協議離婚届を提出されています。

(本掲載につきましては、ご本人様からご了解をいただいております。)

女性、30歳代

最低限の約束事を

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50歳代、子1人

安心できました

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30歳代

夫の理不尽な要求

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

【離婚協議書・公正証書・夫婦間誓約書など、ご利用者さまの声】

『サポート保証期間があるから、分からなかったことを確認しながら安心して話し合いをすすめられました。』

サポートの内容・料金など

【離婚協議書の作成サポートをご利用いただける対象者の方】

- ご夫婦の間で離婚の条件について話し合い、連絡のやり取りができる方

- 未成年の子にかかる親権者の指定でもめていない方

- 「メール」または「電話」で当事務所と連絡のやり取りができる方

- サポート契約時にご利用料金をお支払いできる方(銀行振込み、クレジットカード払)

【サポートの内容】

- 離婚協議書の作成(完成までの途中修正は、何回でも可能です。)

- 離婚協議書に定める条件(養育費、財産分与など)、項目、手続きのご相談

- サポート期間は1か月保証となります。

- 〔公正証書に作成する場合〕サポート保証期間は3か月間となり、さらに、公証役場への公正証書作成の申し込みと調整まで対応します。

離婚協議書・公正証書の作成サポートご利用料金(定額制)

離婚協議書の作成 [安心サポートプラス・1か月保証] | 3万4000円(消費税込み) |

|---|

公正証書として作成するとき [安心サポートプラス・3か月保証] | 5万7000円(消費税込み) |

|---|

- 『安心サポートプラス』は、サポート期間、離婚条件についてのご相談、契約案の修正を何回でも行えるサービスです。

- 離婚協議書を公正証書で作成する場合、上記に記載するご利用料金のほか、公証役場へ支払う「公証人手数料」のご負担が生じます。

離婚協議書サポートに関するご質問は、以下のバナーをクリックしてお問合せください。

↓

「サポート保証」とは?

離婚協議書の完成までにはご夫婦の間で何回も協議、調整等が必要になります。

その際、離婚協議書の形式に離婚にかかる条件を具体的にはめ込んでみて、離婚条件の全体を実際に見ながら協議をすすめていくことが効率的です。

口頭だけで確認しながら協議をすすめていくと、全体像を押さえられず、どうしても部分的な協議になってしまって、あとで手戻りの確認、調整作業を要することになりがちです。

上記の離婚協議書サポートをご利用いただいくと、はじめにお申し込み時点の離婚協議書案を作成させていただいて、その離婚協議書案をベースにして協議をおすすめいただけます。

そして、夫婦間の協議結果を少しずつ固めながら、全体を作り上げていくことができます。

最終的に離婚協議書が完成するまでには相応の期間が必要になりますが、合意できた内容を正確に反映した離婚協議書を効率的に完成させることができます。

夫婦の協議は、その関係性、離婚に至る経緯等の事情によって、合意に至るまでの回数、期間が異なります。早く決まるご夫婦もあれば、時間を要するご夫婦もあります。

船橋離婚相談室では、しっかりと夫婦間協議を行なっていただいたうえで納得できる離婚協議書を完成させられるよう、離婚協議書の作成サポートの保証期間を1か月間設定しています。

また、公正証書契約とする場合には、公証役場との調整、作成日程の予約も必要になるため、サポート保証期間を安全を取って3か月間として設定しています。

サポート保証期間であれば、いつでも専門行政書士の離婚相談をご利用いただくことができますので、調整の結果に応じて離婚協議書(案)を修正できます。

船橋離婚相談室のサポート保証で、安心して離婚の協議をおすすめいただくことができます。

ペイパル(PayPal)も、ご利用いただけます

ご利用料金のお支払い方法は、銀行口座へ振込みのほか、ペイパル(PayPal)のメール請求によるクレジットカード決済システムを、ご利用いただくことができます。

ペイパルのご利用をご希望される場合、その旨をお申し出ください。

離婚協議書が完成するまでの流れ

離婚協議書の作成を専門家へ依頼することを決めたら、船橋離婚相談室へご連絡ください。

ご利用契約から離婚協議書の完成までの主な流れにつきまして、ご説明させていただきます。

なお、基本的な流れは、次のとおりとなります。

お問い合わせ(ご利用についてご不明点があるとき)

これから作成していく離婚協議書についてイメージが具体的に湧かないと、お申し込み後に、どのように離婚協議書を作成していくのか、ご不安になることもあると思います。

まずは、本ページの離婚協議書に関する説明をご一読いただけますようお願いします。

そのうえで、サポートのご利用に関してお分かりにならないことがありましたら、お問い合わせください。

お申し込み(お電話、フォーム(メール)、ご来所)

離婚協議書の作成サポートについて、内容、完成までの流れなどをご確認いただいたうえで、ご利用を希望されるときは、お申し込みの旨をご連絡ください。

ご連絡の方法は、フォーム(メールのやり取り)、お電話のいずれでも構いません。

ご利用案内とサポート契約手続き

お申し込みになられたい旨のご連絡(フォーム、お電話)を受けますと、こちらから折り返し離婚協議書サポートのご利用についての流れ、条件などをご案内させていただきます。

ご質問があれば、回答します。

ご利用条件をご確認いただきまして問題がなければ、ご利用料金をお支払いいただきます。

お支払方法は『銀行口座振込』『クレジットカード払い(PayPalによるメール請求、決済)』から、お選びいただけます。

離婚協議書の作成に着手(状況、希望の条件を確認)

離婚協議書(案)の作成をすすめるため、離婚に向けたご夫婦の協議の状況、離婚について約束したい内容などを、お伺いさせていただきます。

ご質問、相談事項がありましたら、対応させていただきます。

なお、ご希望がございましたら船橋の事務所でお話をお伺いさせていただくこともできます。

そのうえで、ご利用者の方からお伺いさせていただきました情報をもとに、こちらで離婚協議書(第一次案)を作成します。

離婚協議書の案文を提示(メールまたは郵送)

作成できましたら、その離婚協議書の案文をお送りさせていただきます。

送付の方法は『メール(PDF)』でお送りさせていただきますが、郵送にも対応します。

離婚協議書の案文の確認、変更など

離婚協議書の案文をご確認いただきまして、ご不明な点がありましたら、お聞きください。

また、案文に記載している条件(内容)を変更したい、条件を付加したい、条件を削除したいときは、その旨をご連絡ください。

それを受けまして離婚協議書の案文に修正を加え、離婚協議書の案文を仕上げていきます。

相手方(配偶者様)との確認、調整

ご利用者の方が納得できる離婚協議書の案文ができあがりましたら、それを相手方(配偶者様)にご提示いただいて、双方間の確認と調整をすすめていただきます。

その結果とご連絡を踏まえて離婚協議書の案文に修正を加えて完成させて参ります。

相手方から直ぐに同意(了解の旨)を得られることもありますが、記載条件の調整について、相応の期間を要することがあります。

相手方との調整によって、離婚協議書の案文に修正を加えたいときは、ご連絡いただきますとできるだけ速やかに修正に対応させていただきます。

※当事務所から相手方(配偶者様)に連絡したり、契約内容について調整することはできかねますので、あらかじめご承知おきください。

離婚協議書の完成、契約による成立

相手方と確認と調整を重ねることによって離婚協議書が確定しましたら、最終の離婚協議書を作成し、お送りさせていただきます。

離婚協議書の送付については、データ(PDF)のメールによる引渡し、または、印刷した物の郵送の方法で対応させていただきます。

完成した離婚協議書にお二人が署名と押印することで離婚協議書の契約が成立します。

もし、離婚協議書で確認した後に公正証書に作成する場合、公証役場へ申し込み、公正役場で準備ができたとき改めて公正証書で契約の手続きを行います。

ご質問例|離婚協議書の作成について

離婚協議書の作成サポートについて、これまでにお寄せいただいたご質問例とその回答例を、ご紹介させていただきます。

一般的な回答例になりますので、個別の事情によって回答の内容が異なる場合もあります。

このほかのご質問があるときは、『フォーム』または『お電話』でご照会ください。

離婚協議書は、離婚するときに必要ですか?

離婚協議書を作成するかどうかは、ご夫婦で決めることになります。

離婚時に確認した事項、その内容によっては、合意したことを整理して離婚協議書(公正証書)に記録して残しておく対応がトラブル回避のために必要な場合もあります。

ご夫婦の状況、関係性、離婚に関して取り決めた内容によっては、離婚協議書を作成しておく対応が必要と考えられるケースがあります。

一般に、離婚に関する取り決め項目に養育費、財産分与(住宅の譲渡、退職金、金銭の分割払い)があるケースでは、離婚協議書が作成されています。

もっとも、高額な金銭の授受が生じない場合でも、離婚時の約束を確認し、清算条項を記載した離婚協議書を交わしておくことによって離婚後に互いに金銭等を請求しないことを書面で確認する若いご夫婦もあります。

将来に何か心配になる点があるならば、離婚の届出までに双方が離婚協議書で確認しておくに越したことはありません。

自分で離婚協議書を作成しても大丈夫ですか?

契約条件について有効に記載された離婚協議書であれば、ご本人様が作成しても問題はありませんが、できあがった離婚協議書の現物を実際に確認してみない限り大丈夫なことを保証できません。

多くいただくご質問の一つになりますが、上記のような回答例になってしまいます。

離婚に関する契約条件の定め方、その条件の複雑度などにより離婚協議書の内容、記載方法は変わってきます。

そして、何よりも、離婚協議書を作成するうえで必要となる法律の知識、技術力には、個人差が大きくあります。

簡単な契約条件であっても離婚協議書に正しく書けない方もあれば、複雑な条件でもそれなりに対応できる方もあります。

ご自分で作成された離婚協議書を使用して対応するかどうかは最終的にご本人様の判断となりますので、当事務所で使用の安全性について回答することはできません。

離婚協議書は、離婚の前に作成しておくものですか?

できれば、離婚の届出までに作成したほうが安心です。ただし、離婚後でも当事者の間に合意ができれば、離婚協議書を作成できます。

離婚の成立日から2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能であるように、離婚の条件を離婚後に話し合って離婚協議書に定めることもできます。

ただし、多くのご夫婦は、離婚した後に協議することはなるべく避けたいと考え、離婚の届出までに離婚協議書(公正証書)を作成されています。

また、離婚した後に協議しなければならなくなる背景として、事前の協議が容易でない状況にあったことが多いことから、協議に時間を要することがあるようです。

なるべく協議離婚の届出前にすべて整理して決めておくことが望ましいと言えます。

離婚協議書の完成までに、どのくらい日数がかかりますか?

夫婦間で合意できる見込みと話し合いのペースにより、完成までの期間が決まります。なお、公正証書に作成する場合、さらに公証役場の事務期間の長短も影響します。

離婚協議書は数日間から2週間程度、さらに公正証書とする場合には、3~6週間ぐらいで完成することが多いようです。

ご夫婦で離婚の条件について合意ができている場合と、今後に話し合いを始めていく場合では、離婚協議書が完成する期間も異なります。

当事務所で作成に要する期間は、全体の期間に影響を及ぼさない程度になります。

離婚協議書は、一回目に作成する文案で完成(合意)することはありません。

実際にできあがった文案をご夫婦に確認いただくと、どうしても条件、記載方法などに調整が必要となります。

この調整にどのくらい期間がかかるかによって、離婚協議書が完成する期間が決まってきます。

また、離婚協議書を公正証書に作成する場合には、公正証書を作成する公証役場の準備期間に大きく影響を受けます。

サポート期間は各プランで1か月、3か月と設定していますので、ご夫婦の間で十分に離婚協議書の内容をご検討いただくことができます。

船橋の事務所まで出向かなくても、離婚協議書を作成できますか?

大丈夫です。これまでにも、メール、電話での連絡により離婚協議書を作成いただいたご夫婦が沢山いらっしゃいます。

ご来所を希望されるご依頼者様もいらっしゃいます。

その場合には、事務所にてお打合せをさせていただきます。

船橋の事務所までお越しになれないご依頼者様にも、安心してサポートをご利用いただくことができます。

メール、電話、郵便などの連絡方法により、離婚協議書の作成をすすめていくことができますので、これまでも離婚協議書の作成に支障を生じたことはありません。

面談で打ち合わせなくとも、上記の通信手段による連絡で離婚協議書作成の手続きをすすめることができます。

ご来所いただくご依頼者の方も、面談によるお打合せは初回のみであり、2回目以降はメール、電話である方がほとんどになります。

事務所は船橋市にありますが、全国からのご依頼に対応してきている実績がありますので、ご心配いただくことなく、どちらからでもサポートをご利用いただけます。

離婚に関する相談もできますか?

サポート期間中、何回でも、ご相談いただくことができます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

こうした安心できるバックアップがありますので、離婚協議書の作成にあたりまして、しっかりと夫婦間でお話し合いをおすすめいただくことができます。

約束事を取り決める過程では、法律上の知識、情報が必要となることも多くあります。

そのようなときも、ご相談により、確かな知識、情報に基づく判断を行なっていくことができます。

当事務所の離婚協議書サポートには「あんしんサポート1か月(3か月)プラス」が付いていますので、サポート期間中、安心してご相談いただけます。

公正証書による離婚契約との違いは?

金銭支払いの契約について、公正証書は安全です。

離婚協議書は、協議離婚するときに夫婦が離婚の条件について定める契約書です。

したがって、そこで契約したことは、離婚後に二人とも互いに守る義務があります。

もし、一方が守らなければ、他方は違約に対して裁判を起こすことも可能です。

しかし、裁判で対処するには弁護士費用の負担も大きく、なるべく裁判にならないように離婚協議書できっちりと契約しておくことを考えます。

離婚に関する契約の中でも金銭の支払いに関する部分は重要になります。

このような金銭の支払いに不履行が起きたときに当事者間で解決ができなければ、一般には裁判を起こして判決を得たうえで強制執行することになります。

しかし、公正証書による契約は裁判を経ずに金銭契約について強制執行が可能になりますので、金銭契約があるときは公正証書契約が利用されることが多くなります。

また、不動産の財産分与について所有権移転登記が将来に行われるときは、原本が公証役場に保管される公正証書を利用した契約が安全であると言えます。

完成した離婚協議書の受取り方法は?

「メールによる送付」または「郵送」で引渡しさせていただきます。

メールでPDFをお送りさせていただきまして、それを印刷してご使用になられる方法、印刷した離婚協議書を郵送させていただく方法からお選びいただけます。

なお、作成の途中過程における離婚協議書案文のご確認方法につきましても、メールによる送付または郵送の方法で対応させていただきます。

お問い合わせ・お申し込み|メール連絡をご希望される方

お問い合わせの内容を(お申込みのときは「申込」と)ご記載いただいて下記の送信ボタンをクリックください。

なお、お問い合わせについて、ご利用に関する内容に限らせていただきます。※離婚協議へのアドバイス、法律説明などの無料相談は受け付けておりません。

離婚協議書作成サポートのご利用を希望される場合は、その旨を記載のうえお送りください。折り返し、お手続き等のご案内メールをお送りさせていただきます。

*メールアドレスの入力間違いにご注意ねがいます。

- お問い合わせが届いても、当方から返信できないケースがあります。ご入力のアドレスに誤りがないか、ご確認ねがいます。

- docomoからのメールは、パソコンからの受信制限を一時解除ねがいます。受信制限がされていると、当事務所からのメールを受信いただくことができません。

ご利用いただきやすい安心できるシステムです

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、全国各地からご利用いただいています。

その理由として「協議離婚の専門事務所としての信頼性」があります。

これまで10年を超える期間にわたり多くのご夫婦の離婚協議書、公正証書の作成に携わってきていることから、豊富なノウハウを集積しています。

そして、フォームまたはお電話で簡単にお申し込みいただけて、ただちに離婚契約サポートを開始いただくことができる「ご利用のしやすさ」があります。

迅速できめ細かいサポートを心掛けて離婚協議書、公正証書を作成してきています。

お申し込み手続きは簡単です

本ページ内の「フォーム」または「お電話」からお申し込みいただけます。

ご希望の方法(メールまたは電話)により、離婚協議書とする内容・状況について、お話しをお聞かせいただきます。

船橋離婚相談室では、定型シートへ項目ごとに金額・数値等を記入する方式ではなく、ご依頼者様からニュアンスも含めた状況等をお伺いして、離婚協議書を作成させていただきます。

ご依頼後に、ご希望の条件、ご心配な点などについて、ざっくばらんに現状をお伝えいただきますと、それを基に提案事項も含めた素案を作成し、提示させていただきます。

お急ぎであれば、翌日又は翌々日に送付できることもあります

ご依頼者様から離婚協議書に関してのご要望などをお伺いしましたら、お申込み順に作成対応させていただきます。

ただし、離婚の届出を急がなければならない事情などある場合は、離婚協議書を完成させる期限をお伺いして、できるだけ間に合うよう早いスケジュールですすめさせていただきます。

船橋離婚相談室は土日も営業しておりますので、週末でも期間を空けることなく、スムーズに対応をすすめることができます。

迅速な対応

夫婦間での離婚の話し合いは、良いタイミングをとらえると急に進展することもあります。

船橋離婚相談室は、平日は9時から19時まで(土日は15時まで)営業しているため、長く日を空けることなくご相談を含めて対応をすすめることができます。

そのため、離婚協議書の修正、作成にスムースに対応していくことができます。

いつでも連絡が着くので安心できたとのご評価をご利用者様からもいただきます。

サポート期間は何回でも修正に対応

お二人のお話し合いにより、離婚協議書の案文について修正の対応をさせていただきます。

契約期間中は回数の制限なく修正できますので、安心して離婚協議書の完成に向けてご夫婦で条件について協議をすすめていくことができます。

離婚協議書の修正案はメールでお送りさせていただくことが多いですが、必要に応じ印刷物でお送りさせていただくこともできます。

最終的に完成した離婚協議書は、契約用紙に印刷して、お送りさせていただきます。

あなたのご希望に合わせた離婚協議書を

あなたが望む離婚協議書となるように修正を重ねて完成させていきます。

もちろん、話し合う相手がいる中で行う手続きとなりますので、すべてを自分の思いどおりに離婚協議書に記載できることにはなりません。

それでも、できる限りあなたのご希望に沿う形となるように離婚協議書を仕上げて参ります

最後に

離婚したら新しい人生のスタートを安心して切れるよう、離婚についての条件は口約束のままではなく離婚協議書に作成して明確に区切りをつけておくことが大切です。

離婚した後になってから条件について話し合うことは、あたかも時計の針を戻すことになり、貴重な時間を消費するだけでなく、精神的にも多くのエネルギーを失います。

なお、確かな離婚協議書を作成しておくには、はじめから専門家に依頼することが効率的で、何より安心感が違います。

あなたも、離婚協議書を作成することを決めましたら、どうぞお気軽にご利用ください。

全国から、離婚協議書の作成依頼をいただいてます

船橋の事務所までお越しになられなくとも、メールまたは電話による連絡のやり取りだけで、しっかり離婚協議書の作成をすすめていくことができます。

これまでも全国の各地から多くのご利用をいただきまして、離婚協議書を作成しております。

サポートのご利用方法についてご不明なことがありましたら、お問い合わせください。

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。

- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属

特定行政書士

日本カウンセリング学会正会員

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

〔サポート対象となる契約等の書面〕

- 離婚協議書

- 離婚条件を定める公正証書

- (別居時における)婚姻費用の分担契約

- 夫婦間の誓約書

- 不倫問題に対応する示談書

- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。

*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。

こちらは行政書士事務所の電話番号です

047-407-0991

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401

船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕

離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど

『船橋離婚相談室』

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14

サンライズ船橋401

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)

徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)

船橋駅から徒歩4分

ごあいさつ

行政書士 塚田章

日本行政書士会連合会所属

日本カウンセリング学会員

JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。

協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性

(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人

(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人

(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。